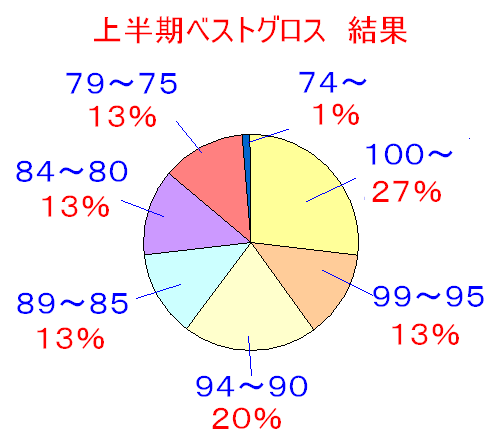

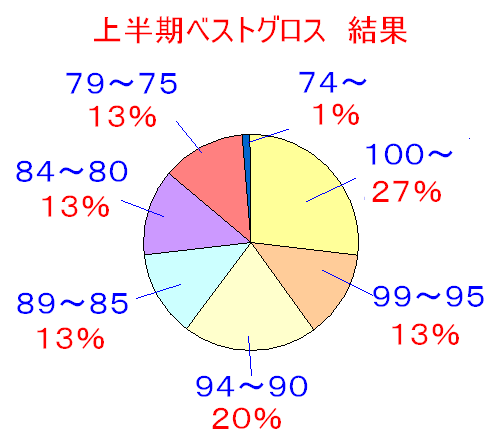

結果発表!上半期ベストグロス!

6月号のアンケート「教えてください!上半期ベストグロス!」へのご回答ありがとうございました。

アンケートにご回答くださった読者様の一部を掲載いたします。

■まいてぃ様(埼玉県 50代男性)

≪ベストグロスを出された時期、場所≫JGMゴルフクラブ笠間コース 7月21日

≪ベストグロスと目標スコアとの差≫-

≪改善できたこと≫アドレス時のボールとの距離

■論理学様(愛知県 30代男性)

≪ベストグロスを出された時期、場所≫トーシンレークウッド(三重県)

≪ベストグロスと目標スコアとの差≫111(目標に+5以内)

≪改善できたこと≫力が抜けた

■pyg様(千葉県 女性)

≪ベストグロスを出された時期、場所≫成田の森カントリー(千葉県)

≪ベストグロスと目標スコアとの差≫106(達成できた!)

≪改善できたこと≫パター

■pooh3@kmgy様(千葉県 40代男性)

≪ベストグロスを出された時期、場所≫サイアムカントリー オールドコース(タイ) 3月9日

≪ベストグロスと目標スコアとの差≫-

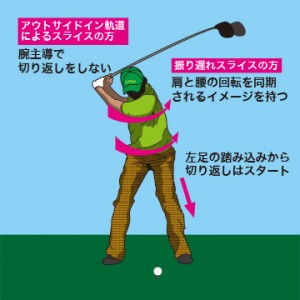

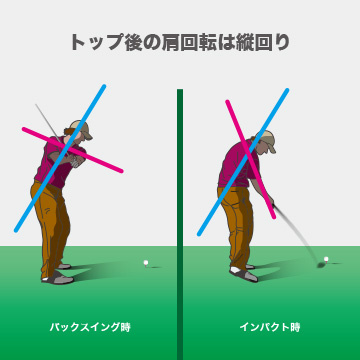

≪改善できたこと≫ドライバーがスライスしていた。右肩がアゴに当たるまで、顔を上げるのをガマンするようにしたら、真っ直ぐ飛ぶようになった。

■ボギーパパ様(青森県 60代男性)

≪ベストグロスを出された時期、場所≫夏泊ゴルフリンクス(青森県) 3月9日

≪ベストグロスと目標スコアとの差≫85(目標に+10以内)

≪改善できたこと≫パター時の距離感up

■振りぬける歓び様(茨城県 40代男性)

≪ベストグロスを出された時期、場所≫サニーフィールドゴルフ倶楽部 7月19日

≪ベストグロスと目標スコアとの差≫78

≪改善できたこと≫左右の曲り幅!

■やまちゃん様(愛知県 60代男性)

≪ベストグロスを出された時期、場所≫平尾カントリークラブ 4月29日

≪ベストグロスと目標スコアとの差≫-

≪改善できたこと≫アプローチが寄るようになった(運ぶように打った)

■まりん様(東京都 女性)

≪ベストグロスを出された時期、場所≫キャメルゴルフリゾート (千葉県)

≪ベストグロスと目標スコアとの差≫120

≪改善できたこと≫ドライバーがまっすぐ飛ぶようになった

■ゴルフの達人様(奈良県 60代男性)

≪ベストグロスを出された時期、場所≫木津川CC 5月3日

≪ベストグロスと目標スコアとの差≫-

≪改善できたこと≫距離でた

■マジェスチック様(神奈川県 60代男性)

≪ベストグロスを出された時期、場所≫房総カントリークラブ大上コース(千葉県) 6月21日

≪ベストグロスと目標スコアとの差≫96

≪改善できたこと≫ドライバーの正確性

■nyoro様(東京都 男性)

≪ベストグロスを出された時期、場所≫太平洋クラブ市原 4月

≪ベストグロスと目標スコアとの差≫-

≪改善できたこと≫クラブをアウトサイドから入れない

■kiyo様(千葉県 30代男性)

≪ベストグロスを出された時期、場所≫神奈川カントリークラブ 3月9日

≪ベストグロスと目標スコアとの差≫92(目標に+5以内)

≪改善できたこと≫アプローチのバリエーションを増やした

■くうちゃん様(広島県 60代男性)

≪ベストグロスを出された時期、場所≫REGUS CREST(広島県) 6月17日

≪ベストグロスと目標スコアとの差≫73(目標に+5以内)

≪改善できたこと≫ウッドのまがりを改善

■Zi只野様(京都府 50代男性)

≪ベストグロスを出された時期、場所≫クラウンヒルズ京都

≪ベストグロスと目標スコアとの差≫-

≪改善できたこと≫特になし

■kinzokuy様(大阪府 60代男性)

≪ベストグロスを出された時期、場所≫亀岡ゴルフクラブ 6月9日

≪ベストグロスと目標スコアとの差≫92

≪改善できたこと≫OBを減らせた(アドレスの確認をした)

■アーキ様(埼玉県 50代男性)

≪ベストグロスを出された時期、場所≫北越谷パブリックゴルフ場

≪ベストグロスと目標スコアとの差≫-p>

≪改善できたこと≫ドライバーのあたりが良くなった

■mikan様(茨城県 50代男性)

≪ベストグロスを出された時期、場所≫那珂カントリークラブ

≪ベストグロスと目標スコアとの差≫-

≪改善できたこと≫体の開きを直す

<編集部より>

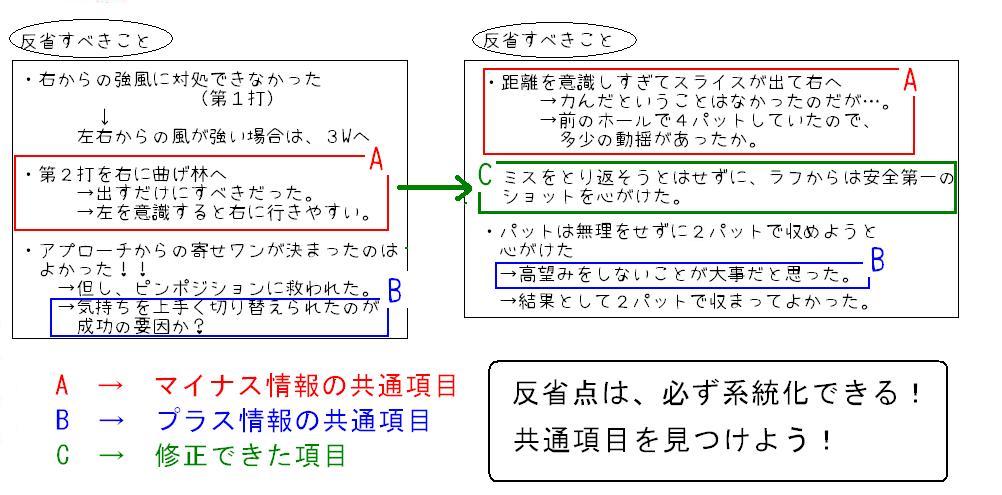

たくさんのアンケートのご回答ありがとうございました。みなさん現在、目標とされているスコアなどの課題に向かっていろいろとアプローチされおられる印象です。ゴルフのスコア向上は、本当にいろんな角度からの検討が大事ですね。パター、ドライバー、アプローチ…。今後も皆様のスコア向上に役立つ情報を提供して参りますのでよろしくお願い致します。

R0014207 / Ryosuke Yagi

R0014207 / Ryosuke Yagi 伊勢うどん / Kuruman

伊勢うどん / Kuruman Ise Shrine_71 / ajari

Ise Shrine_71 / ajari

Buffalo, NY / JasonParis

Buffalo, NY / JasonParis