GMカルチャー

~電池~小さな箱の大きな問題。

All Nippon Airways JA813A Boeing 787-8 Dreamliner at SJC for Inaugural Flight to Tokyo/NRT / Jun Seita

それは、まるで足の裏に刺さった棘が象をひっくり返したようだった。

航空業界を変える夢の旅客機、ボーイング787。LCCの脅威にさらされはじめた大手航空会社にとってこの飛行機は、未来への希望だった。中型機であっても東京-ボストン間を飛ぶことができるほどに軽量化された機体。外壁に炭素繊維などの新素材を用いる他に、軽量化の切り札として注目されていたのが電気制御だった。しかし、この787がつまづいたのは、電気制御のトラブル。その最たる原因は電気を生み出す電池だった。

私達の日常に寄り添ってきた電池。この電気を生み出す小さな魔法の箱が、今問題として迫ってきている。

電圧の基本単位ボルト。その生みの親、アレッサンドロ・ボルタは今から200年ほど前、亜鉛と銅を電極として、はじめて電池をつくり出した。

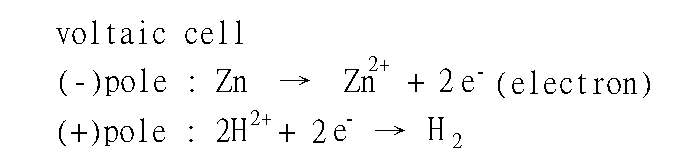

electron(電子)の流れ。これが電気の正体である。移動する電子が、「電流」(電気エネルギー)としてさまざまな機器を動かす。電池は、電子の出し手である-極と電子の受け手である+極の各電極で、化学反応を起こし電子をやり取りしている。このような化学反応の組み合わせによって電池は構成されている。

電流は「水の流れ」のようなもので、「水の流れ」を蓄積することはできないと同様に、「電流」も蓄積することはできない。であるから、電池は電子を出し続け、電子を受け入れ続けるしかない。この電子のやりとりを可能にする電極(+、-極)が重要でその物質のベストミックスの発見こそが電池の進化の根源となっている。

であるから電池の進化は、+極と-極としてふさわしい電極に使える物質探しの歴史でもある。金属、金属酸化物、炭素・・・あらゆる素材の組み合わせや素材のそのものの研究開発。これは研究者、技術者の地道で気の遠くなるような忍耐に支えられているのである。

地道な作業ゆえ、電池の進化が「ゆっくり」であることは宿命でもある。

しかし、現代社会の急速な変化がこの「ゆっくり」の進化を待っていられなくなっている。

Li-ion-battery / Razor512

今回、787で使用された電池は、パソコンや携帯電話などに使われている電池と基本構造が同じリチウムイオン電池である。この電池は、高い電圧を出すことと化学反応の効率的な利用のメリットをもつ。しかし、その一方で短絡(ショート)や発火の問題も抱えている(私たちが日常生活で使う分においては、高い安全策が施されているため問題はない)。

そのため、急激な温度や圧力の変化に晒される航空機の制御をこのリチウムイオン電池に担わせること自体に無理があったのではないかという意見が出ている。

科学技術の進化のスピードは、時にゆっくりであったり、急速であったりする。今回の787のトラブルは、私の目から見ると「電池の限界」の見積もりの甘さが原因のように思う。飛行機の基本的な設計段階でリチウムイオン電池の限界をどのように評価していたのだろうかと疑問を感じるのである。

飛行機のつくり手が、「この技術(システム)を採用するにはどうしてもリチウムイオン電池が必要」という「願望」が前提にあり、それがリチウムイオン電池への評価を厳密にできなかったのではないかと思うのである。

私は、電池の進化は今後も「ゆっくり」であり続けると思っている。であるならば電池を使用する電気・電子機器は、その宿命を受け入れるべきであると思う。電池の限界を無視して高機能を謳っても何の意味もないからだ。

巨大な液晶画面を搭載し、莫大な電力消費を前提としたスマートフォンが使い方によっては、半日経たずにバッテリー切れを起こすのは、電池の視点からみれば「当たり前」なのである。電池の限界を前提として製品開発をすることが重要ではないのだろうか。

科学技術の進歩は、時としてハイテクな部分に目が行きがちである。しかし、ローテクとセットで見て初めて正しい評価ができるのである。そういう意味で電池の問題は、小さな大問題なのである。

松本清張「点と線」。生命力の源流。

松本清張没後20年にあたった2012年は、多くの作品がドラマ化された。そして、その多くが設定を現代風にアレンジしての製作であった。それは、時代を超える清張作品の「生命力」の証左でもある。清張作品の「生命力」の源流はどこにあるのか。清張の代表作『点と線』(文春文庫ほか)の舞台、福岡市東区香椎の地を通してそれをひも解く。

鹿児島本線で門司方面から行くと、博多につく三つ手前に香椎という小さな駅がある。この駅をおりて山の方に行くと、もとの官幣大社香椎宮、海の方に行くと博多湾を見わたす海岸に出る。

小さいながらも駅ビルになった現在のJR香椎駅(福岡市東区)。裏手の住宅街を抜けると、藤田寛之プロの母校、福岡県立香椎高校はすぐである。駅前に広がる商店街。『点と線』が旅行雑誌『旅』(2012年休刊)に連載された昭和32年当時とは風景を異にするも、周辺地域の日々の生活を支える役割に変化はない。

松本清張は、駅前の果実店の店主に、××省の官僚、佐山憲一と料理屋の女中「お時」が、連れ立って海岸方向へ歩いていく姿の証言者としての役割を与える。さらに現在は、高架となった数百メートル横を並行して走る西鉄電車の乗客にも同様の証言者とさせている。香椎の海岸で情死体となって発見される、佐山とお時。物語の序盤の重要な場面展開である。

『点と線』といえば、東京駅13番線プラットフォームでのトリックである。「4分間の空白」は、事件の解明以上に読者に鮮烈な印象を与えた。東京駅13番線プラットフォームは、物語の冒頭、お時が目撃される「日常風景」として描かれる。そして物語は、このJR(物語では国鉄)と西鉄の2つの香椎駅付近の場面へと接続する。

この香椎の地でで松本清張は物語を動かす。捜査に当たった福岡県警の鳥飼刑事が感じた疑問を通じて、お時が殺害されたという事件性の流れを生みださせている。そして読者に再び東京駅13番線プラットフォームに目を移させる構成をとっている。

香椎での場面を間に挟むことで「日常風景」だった東京駅13番線プラットフォームの目撃は、何者かの介入の意図へと変化する。そして「アリバイトリックの舞台」へと昇華するのである。この巧みな構成によって展開される物語は、自然なリズムで作品の世界へ入ることを可能にしている。

清張作品の魅力は、構成力の高さにある。松本清張は、『点と線』の構成の基本ラインを「アリバイ崩し」に特化させている。それは、強く印象付けられる東京駅のアリバイトリックの「残像」を長く保つ為である。

清張作品に共通するこの高い構成力は、物語の構造解析を可能にする。そのため物語の構成を維持しながら、作品にしたいという映像作家たちの意欲を喚起させた。これまで多くの清張作品が映像化されたことは、そこに理由がある。そしてその理由は、現在の映像作家にも引き継がれている。設定を現代に移植し、私達を楽しませてくれる原動力は、清張作品の高い構成力にあると言える。

スマートフォンは、すべての人に微笑まない。

iPhone – 2011.4.6 (51/365) / loveloveshine

昼下がりの午後、比較的空いている地下鉄の車内。

降りる駅のちょっと手前で、若いサラリーマン風の男性が電車に乗ってきた。きちんとした身なりをしてるので、どこかの会社に所属しているのだろう。

彼は、私の正面の席に座るや否やスマートフォンを取り出し、真剣な表情で画面を凝視し始めた。会議の資料でも確認しているのだろうか、いや商談先からのメールチェックかもしれない。私は、手持ち無沙汰もあって、いろいろ空想してみた。バリバリのビジネスタイムである。仕事に関することをしていると考えるのが自然である。私自身も彼が乗ってくる直前まで、仕事のメールを返信していたのである。

すると、男性は人差し指を下から上に跳ね上げた。

「コイツもか!いい加減にしろ!」

私は、この動作をする若いサラリーマンを見ると、怒りのボルテージが上がるのである。

私は、断言する。スマートフォンを持つ若者がこの動作をしているときに、見ているインターネットのページは、ほぼひとつだ。

「Twitter(ツイッター)である」

予想通り、私が車内をでるときにチラッと見た彼のページは、Twitter(ツイッター)だった。

よほどの特殊な仕事をしているのではない限り、Twitter(ツイッター)のチェックはビジネスタイムに必要はないだろう。

スマートフォンは携帯電話ではない。インターネットに常時アクセスできる情報端末である。この「常時アクセスできる」ということが曲者なのである。なぜなら、私自身が今よりはるか昔にそれに懲りたからである。

私は、今から7~8年前、シャープ製の電子手帳を持っていた。「Zaurus」である。

ワードやエクセルの閲覧、編集も便利だったが、何よりも便利だったのが、「パソコンと同じようにインターネットができる」ことだった。初めは仕事に関するWEBチェックに使えるから便利だと思っていたが、段々使い方の公私混同が激しくなってきた。最盛期は暇さえあればネット接続という毎日。そんな状況だったので、さすがに仕事への悪影響に気がついた。「そもそも外出先でのネット接続は自分の仕事にとって絶対条件なのか」と自問した結果、私はこの情報端末を手放したのである。

Twitter(ツイッター)をしている若者への怒りは、昔の自分への怒りなのである。

スマートフォンの爆発的普及で、私たちは今インターネットの常時接続が可能という時代に生きている。大変便利な時代であるが、一方でそれは、ある意味危険なことでもある。道具に罪はない。問われるのは使う人間の情報端末への向き合い方である。

求められていることは、自分の仕事の状況に合わせて情報端末を使いこなす智恵であり、結局は自分の仕事に必要な道具をきちんと管理するということである。情報端末もその一つと考えればいいのである。

日本人が愛したホットドック

Hotdog at Kyoto station / Ari Helminen

オーブンレンジのスイッチを入れた。パンを手にとってふたつに割り、バターをひいた。ソーセージに包丁で刻みをいれる。それからキャベツを切りはじめた。・・・フライパンにバターを溶かし、ソーセージを軽く炒めた。次に千切りにしたキャベツを放り込んだ。塩と黒コショウ、それにカレー粉をふりかける。キャベツをパンにはさみ、ソーセージを乗せた。オーブンレンジに入れて待った。・・・ころあいをみてパンをとりだし、皿に乗せた。ケチャップとマスタードをスプーンで流し、カウンターに置いた。

惜しまれながら早世した作家、藤原伊織。江戸川乱歩賞と直木賞を同時受賞した藤原の代表作『テロリストのパラソル』の冒頭、主人公であるアル中のバーテンダー島村がやくざの浅井にホットドックを出す一節である。

ホットドックに「炒めたキャベツ」と「カレー粉」を使う。

これを懐かしいと感じるか新鮮と感じるか、あるいは当然のことと感じるかは読者のバックグラウンドにかかっているだろう。

炒めたキャベツとカレー粉を使ってつくるホットドックは、かつの日本の食文化では当たり前のことだったのだ。

「今、どの店でもソーセージにパンを挟んでいるだけ。だからホットドックは自分でつくる」という女性がいた。

50歳代の彼女は、母親が作ってくれたホットドックが一番であり、それには魚肉ソーセージと炒めないキャベツを使うのだという。

彼女にとってホットドックは、まさに家庭の味だったのだ。関西に縁がある方ならば、魚肉ソーセージをつかうホットドックといえば琵琶湖畔に車で店を出す「風月堂」を思いだすことだろう。昔の味を守り続けるうちに、東京のテレビ局が個性的な店として紹介する時代になってしまった。

「うん、うまい」

藤原が書いた「レシピ」に従って、でホットドックを作ってみた。あえて魚肉ソーセージを使って・・・。少し焦げた魚肉ソーセージの食感が心地いい。カレーの風味は食欲を掻き立て、やわらかくなったキャベツは甘みをともなって口の中に広がる。脂身の少ない魚肉は、パンとキャベツと味の歩調を合わせている。やさしい味わいは、刺激を嫌う。トマトの酸味はアクセントでいい。ケチャップは少なめがいいだろう。

確かに、刻んだ玉ねぎとボイルしたソーセージに粒入りマスタードをかけた本家のホットドックはうまいと思う。その一方で、かつての日本人が愛したホットドックも決して捨てたものではない。先の女性の子どもたちは、彼女の作るホットドックが大好きだという。こうした味をなんとか残すてだてはないものか。思いのほかコーヒーとあうこのホットドックを食べながらそう思うのである。

高村光太郎、明治に生きたフェミニスト

十和田湖 Lake Towada / Ari Helminen

Couple / hildgrim

「銅とスズとの合金が立ってゐる。どんな造型が行はれようと無機質の図形にはちがひない。(中略)いさぎよい非情の金属が青くさびて地上に割れてくづれるまでこの原始林の圧力に堪えて立つなら幾千年でも黙って立ってろ」

十和田湖休屋。湖畔に立つ一対の裸婦のブロンズ像。詩人として、彫刻家として名を馳せた高村光太郎の遺作となった『乙女の像』がこの地に立って60数年になる。昭和28年秋に完成し、高村光太郎は翌29年、雑誌『婦人公論』に冒頭の詩「十和田湖畔の裸像に与う」を寄稿した。

生死を繰り返し、永遠の再生を繰り返す雄大な十和田の大自然。その傍に立つ、人工的な自らの像。高村光太郎自身も、物質である乙女の像も「限りのある、一度きりの命」。高村光太郎は、自分の亡き後も「乙女」達に命が尽きるまでこの地に立ち続けてほしいと願ったこの詩。激しく綴る言葉とは裏腹に「乙女」達への温かみが感じられる不思議な詩である。

高村光太郎は、上野公園の『西郷隆盛像』を製作した高村光雲の長男として生まれた。偉大な父への反発と明治という文明開化の潮流。そして、妻、長沼智惠子との出会いは高村光太郎に独特の女性への視点を持たせることになる。仏師から身を起こし、勇ましさ、猛々しさを見るものに感じさせる光雲の作品に対して、裸婦像を中心とした光太郎の作品は、繊細で女性への感性が現代的だ。

実際に見る「乙女の像」は、広く張っている肩、大地を踏みしめるような力強い足のラインが目を引く。大自然に負けないような人間としての強さ。それは、生命の再生を果たす「乙女」であり、社会が作り出した「か弱い存在の乙女」とは一線を画する。智惠子の晩年を見続けた高村光太郎の女性への視線は、男としての度量の広さを感じる。『智恵子抄』へまで昇華させた高村光太郎の女性観はフェミニストのそれに他ならないと言えるのだろう。

直木賞。権威ゆえのドラマ

1月、7月は芥川賞・直木賞のシーズンである。芥川賞は純文学、直木賞は大衆文学を対象として「無名若しくは新進作家」の発掘を目的として創設された。ただ直木賞は近年、一定の実績をあげた中堅作家に与えられるようになっており、そのため候補を複数回繰り返して受賞というケースが大半となっている。前回(第146回)受賞の 葉室麟もその例に漏れない。よって初めての候補選出で受賞するというケースはほとんどなく、第114回の受賞者となった小池真理子は稀有の例となっている。

大衆小説を対象としている文学賞だけに過去には、青島幸男(第85回)、邱永漢(第34回)、つかこうへい(第86回)、向田邦子(第83回)、佐木隆三(第74回)、なかにし礼(第122回)といった意外な受賞者も名を連ねる。

既存の小説分野、特に恋愛小説、時代小説、人情小説が受賞する傾向が高く、コアな文芸ファン以外になじみのない作家が突然受賞するという回も少なくない。一方で、読者に高い人気のあるミステリー作品の受賞のハードルは高い。好例は、横山秀夫『半落ち』の落選。小説がフィクションであるならば、言いがかりともいえる理由で落選し、さらに選考委員がミステリー業界を批判したこともあり騒動となった。横山はこれを機に直木賞から絶縁した。宮部みゆきの名作『火車』も落選し、東野圭吾は『容疑者Xの献身』で受賞(第131回)するまで5度も落選した。SFやファンタジーに至ってはほとんど受賞できていない。森見登美彦や万城目学といった才能豊かなこの分野の若手作家が今後受賞できるか不安視されている。

権威のある賞ゆえに、作家に与える影響も無視できない。先ほどあげた傾向があるが故に作風を変える作家も出現する。名前は挙げられないが受賞者や候補者に複数そのような作家が散見される。一方で直木賞と一線を画する作家も存在する。山本周五郎は受賞を辞退し(第17回)、伊坂幸太郎も執筆専念を理由に辞退している。

小説が人間を扱うものであるから、人間界で起こることは小説界でも必ず起こる。直木賞という権威のある文学賞の存在は、それに関わる人間にドラマを生み出させる。それは時として、小説よりもエキサイティングだ。近年、直木賞への注目度は下がり続けているが、それは、受賞者や受賞作品の世間に訴える力が弱まっているからだろう。

7月、また新しい直木賞受賞者が誕生する。世間の衆目を集める力を持つ作家に受賞してほしいものである(文中敬称略)

(2012年7月掲載)

金環日食で注目!月はどこから来たのだろうか

The Earth and it’s only Moon / BlatantWorld.com

5月21日。あなたは、空を見上げていただろうか?

日本中が金環日食に沸いたこの日、改めて月に想いを馳せた方も多かったであろう。ただ、普段の私たちは、その存在があまりに身近であるがゆえに、この天体について正しく理解しようとしているとはいい難い。この機会に、生物誕生に関わり、いのちを支える重要な役割を演じているこの星についての知見を広げておこう。

月の存在の重要性は、その生い立ちにまで遡る。誕生まもないころの地球は、火の玉と呼ぶにふさわしいマグマの塊であった。その地球に宇宙からの飛来物が衝突する。飛来した火星ほどの大きさの超巨大天体は地球と「こするように」衝突。もし正面衝突であったなら、地球は消滅していたことだろう。こすって衝突したことで、マグマが地球の周囲に飛散した。この飛散物が集まり、月は誕生したのである。そしてその大きさが地球に奇跡をもたらした。

月は、一定の質量をもつほど大きい天体だったことで、地球と月の間には、引力が生じた。引力の存在は、23.4°傾いた地球の地軸を安定的に支えることになる。この地軸の安定は、地球を「水を保ち続けることができる星」にしたのである。そして水の存在は、原始生物の誕生へと導いていく。

地球と同じく水が存在したとされる火星は、安定しない地軸のために水が消滅してしまった。地軸の安定は、それほど重要で、現在も気候の安定という形で私たちのいのちを支えている。

奇跡の重なりで生まれたひとつひとつの命。その誕生は月の存在なくしては、ありえなかったという事実は、人間を少し謙虚にさせてくれる。私欲にまみれた日常を見つめなおすきっかけにしたいものである。

辰野金吾を探して・・・

shibainu

東京駅駅舎、日本銀行本店・・・

辰野金吾(1854年~1919年)のことを知らなくても、彼が手がけた建築物をしらない人はいないだろう。辰野金吾という建築家はそういう人物である。

1854年、現在の佐賀県唐津市で生まれた辰野は、1873年、工部大学校(現東京大学工学部)に一期生として入学。当初は造船科を志望していたが、建築科に進む。辰野が学んだ当時、工部省は工部大学校に工部美術学校を付属させていた。西洋美術を学ばせる工部省の方針は、建築科の学生にも強いデザインへの意識を生んだ。

辰野は、三菱一号館(現三菱一号館美術館※)を手がけたJ・コンドルの教えを受け、その後ロンドンに留学。赤煉瓦に白の花崗岩を組み合わせた意匠は、辰野式と呼ばれ東京駅、旧日本生命九州支店 で採用され、日本の明治建築の代名詞となった。日本銀行京都支店(京都文化博物館別館)など多くが、当初の役割を終えているが、奈良ホテルは現役としてその姿を残している。

100年の時を経てもなお、辰野作品はその圧倒的な存在感で、私たちに何かを訴えてくる。それは、辰野の建築家として結晶化させた思想が、技術やデザインといった目に見える部分を通して私たちに伝わるのではないか。優れた建築家は自らの名より、作品に己の存在感を残す。そういう意味で辰野は傑出した建築家であったといえる。※レプリカ再建

18年の時を超えて・・・復活!「MASTERキートン」

『YAWARA!』『20世紀少年』など名作を出した日本の漫画界の巨星、浦沢直樹。

なかでも傑出の作品となったのが、『MONSTER』(1994年~2001年)。東西統一前後のドイツ、チェコスロバキア(当時)を舞台に苛烈な環境下で育ち、「狂気の殺人者となった少年」の過去と現在を、少年を追う日本人医師からの視点で描いたこの作品は、手塚治虫文化賞を受賞。漫画界に輝く金字塔となった。

浦沢作品の系譜の中で、この『MONSTER』の前段に位置する作品がある。それが『MASTERキートン』(1988年~1994年)である。主人公、平賀=キートン・太一はロイズ保険組合の調査員(オプ)として、世界各地を飛び回り、依頼を受けた内容の調査、探索を行う。その過程で描かれた物語のほぼすべてが短編として収められている。「アザミの紋章」(スコットランドの歴史)、「穏やかな死」(北アイルランド紛争)、「シャトー・ラジョンシュ1944」(第二次世界大戦下の南フランス)など読み手の世界観を広げ、アカデミックな知識をもつことによって手に出来るエンターテインメントが存在することを多くの読者に知らしめた。

連載終了から18年・・・。今春、ビックコミックオリジナルにおいて、前作から20年後という設定で、『MASTERキートン Reマスター』の連載が開始(不定期連載)された。老眼鏡をかけて書物を読む主人公。52歳となった浦沢は、自身の身体の感覚を活かし、この年齢となった作者しか描けない新たな世界観を私たちに見せてくれることだろう。(文中敬称略)

主人公、チャーリー・ブラウンやその愛犬スヌーピーが活躍する漫画「Peanuts(ピーナッツ)」。世界中で愛され続けるこの漫画の作者、チャールズ・M・シュルツが亡くなって12年になる。

大のゴルフ愛好家として知られたシュルツ。少年時代まで過ごした中西部ミネソタ州セントポールの生家は裕福ではなかったが、シュルツ自身は幼い頃からゴルフに親しんで育った。

市営のゴルフ場でキャディのアルバイトをしていたころの同僚の名前がシュローダー。ピーナッツのキャラクターにその名を残している(おもちゃのピアノを弾いている男の子)。シュルツが初めて買ったゴルフクラブは、ブラッシー(2番ウッド)で、2ドル5セントだったという。シュルツは「他のクラブは3ドル以上したから買えなかった」と述べている。当時からブラッシーは必要性に疑問を持たれていたのか、中古でも値段が安かったのが興味深い。シュルツがはじめて買ったクラブセットはウイルソンが発売していた「サム・スエード」。値段は100ドルだったという。

意外にもシュルツはピーナッツではあまりゴルフを取り上げていない。大好きなものだからこそ、ゴルフはプライベートなものとして大切にしていたのかもしれない。

YMOがうまれた、1970年代後半の時代

YMO(イエロー・マジック・オーケストラ)といえば、やはり「赤」である。

多くの人がYMOのアルバムのジャケットとして思い浮かべる赤い人民服姿の「ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー」の発表が1979年。坂本龍一作曲の「TECHNOPOLIS(テクノポリス)」、高橋幸宏作曲の「RYDEEN(ライディーン)」が並び立ったアルバムである。

YMOは前年に発表したデビューアルバム「イエロー・マジック・オーケストラ」で中国とゆかりのある曲を2作品発表している。坂本龍一作曲の「東風(TONG POO )」、高橋幸宏作曲の「中国女(LA FEMME CHINOISE )」。いずれもタイトルはジャン=リュック・ゴダール監督の作品から採られている(作品内容と楽曲は関係がない)。ゴダールは共産主義者として知られており、ベトナム戦争のサイゴン陥落が1975年、毛沢東の没年が1976年である。

1970年代後半は、共産主義という考えそのものが若く、エネルギーを持ち、その将来に可能性を感じた若者に影響を持った時代だったのだろう。YMOの3人が、最新の音響機器だけでなく、時代の空気も作品に取り込んでいたことが興味深い。YMOの作品を見るとアーティストは時代とともに歩み、時代を超越する作品を生み出すものだと痛感させられるのである。

伊坂幸太郎は真ん中にいる男である。

それは、文芸界の中心にいるという意味ではない。もっと大きな括りだ。

細分化が進んだ出版界全体を、もし一枚の地図に例えたとすると、その地図の真ん中にいる男であるという意味である。

2000年、『オーデュボンの祈り』(新潮文庫)でデビュー。ミステリーを中心に広く書き分け、『重力ピエロ』(新潮文庫)ほか、直木賞に5度ノミネート。『ゴールデンスランバー』(新潮文庫)で山本周五郎賞を受賞するなど、文芸ファンなら必読の作家である。一方で、少女小説を起源にもち、今は、ライトノベルという形に発展した、このジャンルの中高生から20代までの読者層に絶大な支持をうけている。

幅広い層に読まれる理由。それは伊坂作品読者の多くが女性であり、特にゲームやインターネットが普及した社会に生まれ育った世代の支持が大きいということにヒントがある。螺旋階段を上るように現実社会から読者を遊離させる文学性の高い文章と、情報端末が生活の中心に位置する若い世代に臨場感と共感を生むアップテンポの会話。「現実世界」と、ゲームやインターネットなどが提供する「仮想現実の世界」を行き来しながら暮らす人たちが、いまや普通の人たちである現代社会。その人たちの心に届く作品を伊坂は提供することができるのだ。

今年、流行した「リア充」という言葉。この言葉に出会ったことのない方や意味を実感できないという方がいたら伊坂作品を読んでみるといい。伊坂幸太郎の小説は、そんな人にも届く言葉で書かれている。

作家は時代とともに寄り添う存在であるとするならば、伊坂幸太郎は、そういう意味でも真ん中にいる男なのである。(文中敬称略)

大泉洋、時代は彼を求めている。

今、もっとも旬な男のひとりだろう。大泉洋、38歳。映画、テレビドラマ、バラエティに舞台。どのプラットホームでも光を放つ北海道が生んだ新しいタイプのスターだ。

映画「探偵はBARにいる」(東映系)で主演。2、3枚目を使い分けられる演技力。磨かれた話術とつくり込めるキャラクター。07年、テレビドラマ「ハケンの品格」(日本テレビ系)でブレイク。実力に人気が追いついてきた。そんな印象だ。

大泉は北海学園大学在学中から、地元北海道でタレント活動を開始。大学の演劇サークルの仲間だった戸次(佐藤)重幸、安田顕らと演劇ユニットTEAM NACSを結成。北海道では、絶大な人気を誇っていた。08年に主演した北海道テレビ製作のテレビドラマ「歓喜の歌」で地方からの発信力の高さを示してみせた。

大のゴルフ好きで現在も、北海道での活動も重視する大泉。その点もやはり新しいのだ。(文中敬称略)

「素数、それは、この世界の創造主の一つの断片(かけら)」

素数。それは、1と自分自身でしか割れない、2以上の正の整数。66=2×3×11のように、すべての整数は素数の組み合わせで表現することができる。2、3、5、7、11、13、17、19・・・永遠につづく不規則に見える数字の列。この数字の列は、歴史的な大数学者たちにその配列の謎を解く好奇心を与えてきた。

素数の謎へのアプローチは、1859年、ドイツの数学者ベルンハルト・リーマンによって一つの転機を迎える。リーマンは、素数で構成された関数、ゼータ関数に何らかの規則性があることを見出す。リーマン予想と名づけられた、この予想は、素数とは何かを根源的に問う、数学界の難問中の難問として、その後の数学者たちに立ちはだかることになる。

『魔性の難問~リーマン予想・天才たちの闘い~』は、2009年にリーマン予想誕生150年を記念してNHKスペシャルとして製作された。いまだ解決をみない、この難問に挑んだ数学者たちの苦闘を通して、素数という深遠な数学の世界を切り取った知的エンターテインメント。CGやインタビューを駆使し、数学のことがよくわからなくても見ごたえのある構成となっている。番組の前半、18世紀の数学者オイラーが導き出した、ある素数の級数(無限につづく数列の和)の結論は衝撃的。私たちの知る世界は、この世界のほんの断片にすぎない。この番組を見終わったあと、素直にそう思えることだろう。

「ルークの愛した街~エバンストン(アメリカ・イリノイ州)~」

Marit & Toomas Hinnosaar

Marit & Toomas Hinnosaar

アメリカ第3の都市シカゴから北へ車で30分あまり。五大湖のひとつミシガン湖の南西側に位置するエバンストンはルーク・ドナルドが拠点を構える街である。大都市シカゴへの良好なアクセスを保ちつつ、緑豊かで安全なこの街には、閑静な環境を求めて富裕層が多く居を構えている。市内各所には高級住宅地が点在し、そのひとつは、映画『ホーム・アローン』(1990年)の撮影の舞台にもなっている。この付近は、北部の発展が著しく、ルークの自宅は、エバンストンの北、ノースフィールドにある。

エバンストンは、ボストン(マサチューセッツ州)、プリンストン(ニュージャージー州)などと並ぶ全米有数の学園都市であり、その中心はノースウエスタン大学である。ここはルークの母校でもある。同大の経営大学院(ケロッグ・スクール)は世界的名門校として知られ、卒業生のアーサー・アンダーセンが創業した、アーサー・アンダーセン会計事務所はアメリカの五大会計事務所のひとつだった(現在は解散)。日本からの留学生も多く、旧第一勧銀時代の小椋佳氏や経済アナリストの藤巻健史氏もここで学んでいる。普段は穏やかなこの街も、カレッジフットボールのシーズンには、ノースウエスタン大学のスクールカラーの紫に染まる。

厳しいプロゴルフの世界は、心身ともにタフさが求められる。心の平穏さと春風駘蕩なキャラクターを育むエネルギー源として、ルークはこの街で暮らす意味を見出し、深い愛着をもっているのであろう。