【海や川で遊ぶ】水の事故を防ぎましょう。

2024年07月24日 category:弊社からのおしらせ夏は水辺のレジャーに出かける機会が増え、楽しいひと時を過ごす傍で、毎年水難事故のニュースも無くなることがありません。中学生以下のこどもの水難事故の6割近くが河川で起き、次いで海、プールとなっています。どうしたら水難事故は防げるのでしょうか。自然環境の特徴を踏まえながら、事故につながりやすい危険な場所や行為を知って、安全に楽しめるよう対策をしておきましょう。

画像:iStock

★★★

※こちらの記事は、政府広報オンラインより抜粋してお届けいたします。

1.「水の事故」から命を守る7つのポイント

「立入禁止」の場所には近づかない

海や川など水辺には、パッと見ただけでは分からない危険が潜んでいます。管理者や地元のかたなどによって柵が設置されていたり、「立入禁止」などの看板がある場所には、絶対に近づかないようにしましょう。

体調が悪いときは無理をしない

体調が悪いときに水に入るのは危険です。自身の体調を把握して、疲労や睡眠不足を感じる場合などは、決して無理をしないようにしましょう。

単独行動を避ける

一人で行動した場合、事故に遭っても周囲の発見が遅れて、深刻な事態となりかねません。複数人での行動を心掛けましょう。

また、出掛ける際に、家族や関係者に行き先や帰宅時間を伝えておけば、万一のときにも異常に気付くきっかけとなり、速やかな救助につながります。

こどもから目を離さない

こどもは大人と比べて危険を察知する力が弱いものです。小さな波にも足をすくわれ、沖に流されたり、溺れたりすることもあります。こどもの体に合ったライフジャケットを着用させるとともに、常にこどもから目を離さないようにしましょう。

お酒を飲んだら海や川には入らない

お酒(アルコール)が体内に入ると、判断力や注意力、集中力、さらには運動能力も低下するため、自身が危険に遭遇するリスクが高まり、大変危険です。海上保安庁によると飲酒をして海水浴中に事故に遭った人の死亡率は、飲酒をしていない人の約2倍も高くなっています。海に限らず、飲酒後の遊泳は大変危険ですので、お酒を飲んだら泳がないようにしましょう。また、こどもから目を離すことにもつながりかねません。

ライフジャケットの常時着用

水の事故で生死を分ける重要な要素となるのが、ライフジャケットの着用です。これを徹底するだけで、重大事故発生の確率を大きく下げることができます。

水中に落ちたときに、ライフジャケットが脱げてしまったり、膨張式のライフジャケットが膨らまなかったり、といったことがないよう、体のサイズに合ったライフジャケットを適切に着用するとともに、着用時の保守・点検を心掛けましょう。

画像:iStock

連絡手段の確保

万一、水の事故が起きたときに、救助機関に速やかに通報できるよう、携帯電話などの連絡手段を確保しておきましょう。水没して使えないといった事態を防ぐため、ストラップ付き防水パックの利用をお勧めします。

救助が必要なときは、「110番(警察)」又は「119番(消防)」に連絡しましょう。

また、海上における事故の場合は、海上保安庁の緊急通報用電話番号「118番」に連絡してください。

海の事故で救助を求める際は、携帯電話のGPS機能を「ON」にした上で遭難者自身が「118番」に直接通報することで海上保安庁が正確な位置を受信することができ、迅速な救助につながります。なお、海上保安庁では、聴覚や発話に障害を持つかたを対象に、スマートフォンなどを使用した入力操作により通報が可能となる「NET118」というサービスも運用しています。

2. 川での「水の事故」を防ぐポイント

川でのレジャーでは、河川敷でのバーベキューなど、必ずしも水に入ることを目的としない楽しみ方もありますが、それでも毎年、多くの水の事故が発生しています。特にこどもは河川での事故が多いため、絶対に一人では遊ばせないようにしましょう。

川の地形を知り、危険な場所には近づかない

川の状態や地形は千差万別で、曲がり方や傾斜・川幅・深さ・岩の突出などによって、流れの速さや危険度が異なります。川には、「危険を示す掲示板」が設置されている場合があります。そうした掲示板がある場所では決して遊ばないようにしましょう。

天気予報などをチェックして、急な増水に備える

安全と思われる場所でも、上流(水が流れてくる方)での豪雨による急な増水のために水難につながる危険があります。事前に天気予報をチェックするのはもちろんですが、上流を含めた天候には常に気を配りながら、国土交通省が発表する「川の防災情報」なども参考にしましょう。

また、上流のダムの放流により増水する場合は、警報で注意喚起がされます。ダム管理者からの情報に留意しましょう。

特に中州は、増水すると逃げ道がなくなり、取り残されてしまう危険があります。河原に草が生えていない所があれば、増水時に水が流れていることの証なので、こうした場所では特に注意が必要です。また、川幅が狭い場所は、増水すると短時間のうちに水位が上昇し、川の流れが速くなるおそれがあります。

次のような変化は、川の水が急に増えるサインです。

すぐに避難しましょう。

・上流の空に黒い雲が見えたとき

・雷が聞こえたとき

・雨が降り始めたとき

・落ち葉や流木、ゴミが流れてきたとき

・水が急に冷たく感じたとき

・水位が急に低くなったとき

画像:iStock

3. 海での「水の事故」を防ぐポイント

管理された海水浴場で泳ぐ

一口に「海」といっても、遠浅の海や急に深くなったり潮の流れが変わる海、岩だらけの海など、その環境は地域によって異なります。一見しただけでは危険性が判断できないので、ライフセーバーや監視員などが常にいる海水浴場など、管理された安全な場所で楽しみ、「立入禁止」「遊泳禁止」などと表示がある場所には絶対に近づかないようにしましょう。

荒れている海には決して近づかない

同じ海でも、天候によって危険度は大きく変化します。波が高く、荒れている海は非常に危険ですので、事前に天気予報をチェックして、海が荒れることが予想される場合は、予定を変更し、決して海に近づかないようにしましょう。

海にいる危険な生物に注意

海には、様々な生物がいます。なかにはクラゲやエイなど、危険な生物も少なくありません。これらに刺されたりした場合はすぐに海から出て、受傷部分を冷やすなどの対処をしましょう。痛みが引かない、炎症がひどいといったときは、医療機関を受診しましょう。

画像:iStock

遊泳:海では離岸流に注意

「遊泳」は特別な用具もいらない身近なレジャーですが、事故に遭う危険性も少なくありません。水に溺れる事故に加えて、海では潮に流されて岸に戻れなくなるケース、川では急流に流されるケースなどに気を付ける必要があります。

海で遊泳する際の事故に大きく関わるのが、岸から沖へと向かう海水の強い流れ「離岸流(リップカレント)」です。いったん離岸流に入り込んでしまうと、流れに逆らって岸へ戻ることは非常に困難です。

もし離岸流に流されてしまったら、まずは慌てないこと。離岸流の幅は10メートルから30メートルほどなので、無理に陸に向かって泳ごうとせず、海岸と平行に泳いで離岸流から脱出します。風が強いときや、泳ぎに自信がないといった場合には、無理に泳がず、浮いて救助を待つことも有効です。

出典:政府広報オンライン

水の事故を防ごう!海や川でレジャーを楽しむために知っておきたい安全対策

The post 【海や川で遊ぶ】水の事故を防ぎましょう。 first appeared on ゴルフ保険契約サービス.

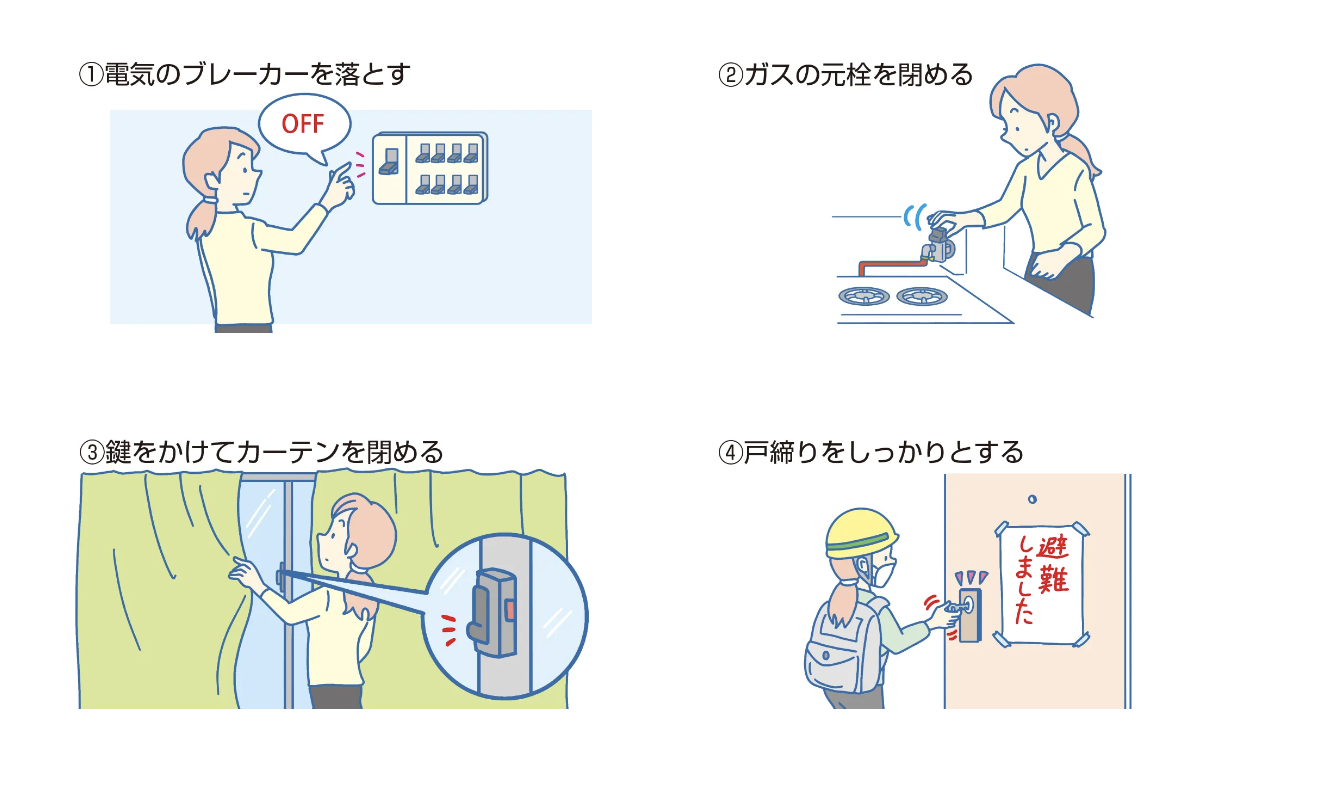

災害から命を守るためにできること。

2024年06月24日 category:弊社からのおしらせ初夏から秋にかけては、台風や前線の影響で、大雨、洪水、暴風、高潮等による自然災害が発生しやすい季節です。早めの避難などの防災行動をとることができるよう、気象庁は様々な「防災気象情報」を発表しています。時間を追って段階的に発表される「早期注意情報」や「気象情報」、「注意報」、「警報」などの防災気象情報を有効に活用し、早め早めの防災行動をとるようにしましょう。

画像:iStock

※こちらの記事は、政府広報オンラインより抜粋してお届けいたします。

大雨や台風による災害は毎年発生

これからの季節、梅雨前線や秋雨前線が停滞し、大雨を降らせることがしばしばあります。7月から10月にかけては日本に接近・上陸する台風が多くなり、大雨、洪水、暴風、高潮などをもたらします。特に、傾斜の急な山や川が多い日本では、台風や前線による大雨によって、崖崩れや土石流、川の氾濫などが発生しやすく、人々の生命が脅かされるような自然災害が、毎年のように発生しています。

近年は、短時間に狭い範囲で非常に激しく降るゲリラ豪雨も頻発し、特に道路が舗装された都市部では、川の急激な増水、道路や住宅の浸水、地下街の水没といった被害も発生しています。

また、雨で増水した川を見に行って流されてしまったり、浸水した道路で側溝の境界が見えにくいために転落したりする事故も発生しています。

災害から命を守るためには、国や都道府県が行う対策などの「公助」だけでなく、私たち一人一人の「自助」、すなわち、災害に対する備えをしておく、危険を感じたら早めに避難するなど、自らの命を守るための防災行動を起こすことが重要です。

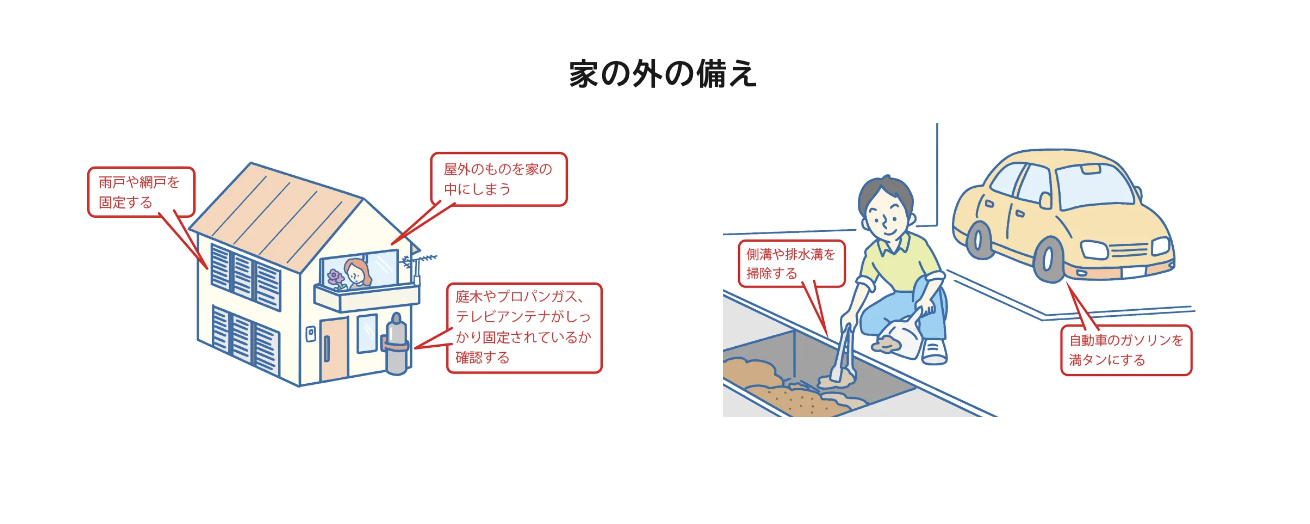

雨や風が強くなる前に、家の外と中の備えの確認を

雨が降ったり、風が強くなったりする前に、窓や雨戸はしっかりと閉め、必要に応じて補強する、側溝や排水溝は掃除して水はけをよくしておく、風で飛ばされそうな庭木やプロパンガスなどは飛ばないように固定したり、家の中へしまったりする、自動車のガソリンを満タンにしておくなど、家の外の備えをしておきましょう。雨や風が強くなってからでは、外での作業は危険です。

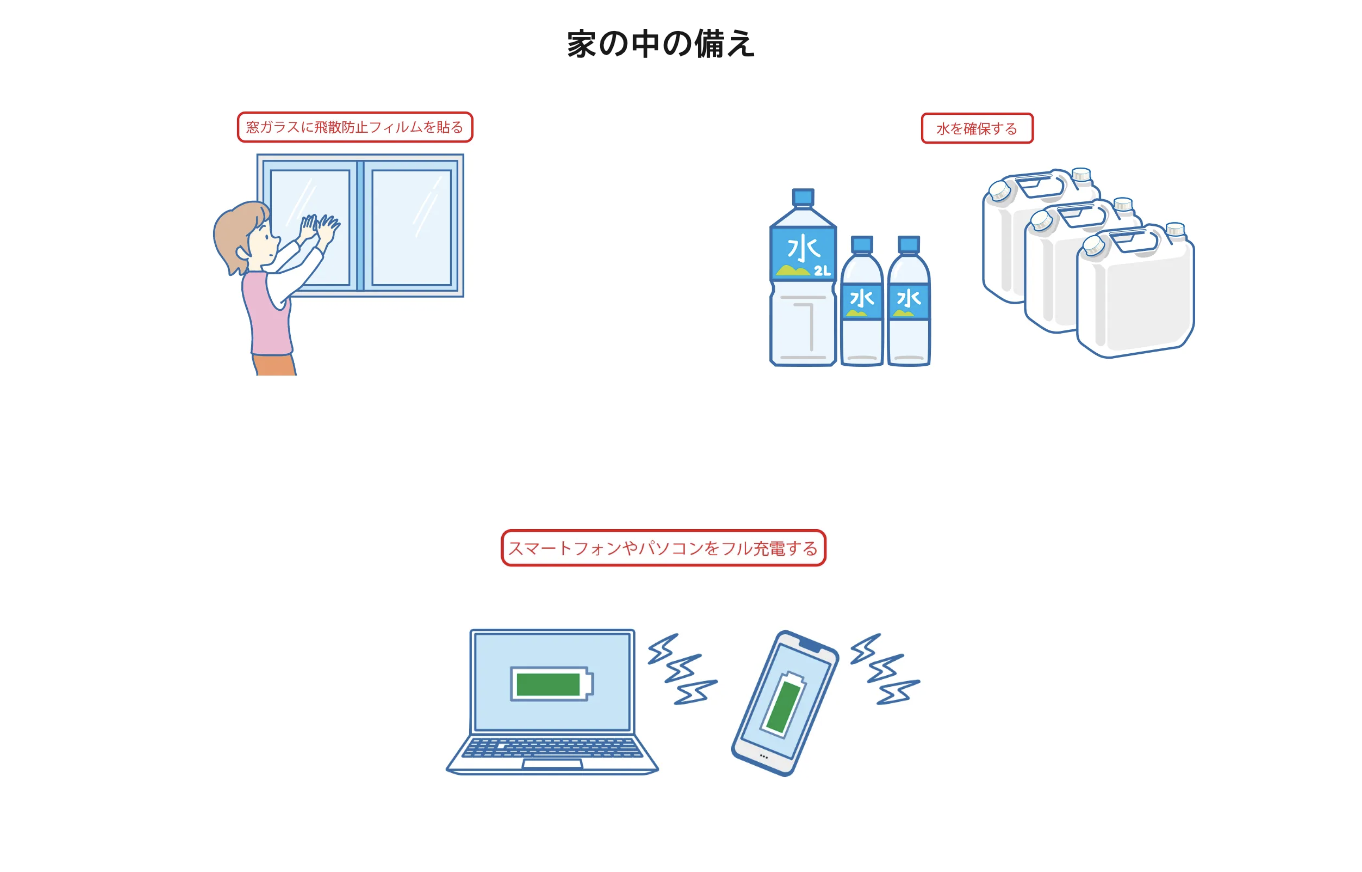

また、飛散防止フィルムを窓ガラスに貼る、水を確保する、スマートフォンやパソコンをフル充電するなど、室内の備えもしておきましょう。

さらに避難が必要になったときに備えて、避難場所だけでなく非常用に持ち出すものの確認なども行っておきましょう。

警報、注意報が発表されているときや悪天候のときは、交通機関がストップしてしまうおそれがありますので外出は控え、外出している人は、天気が荒れる前に、早めに帰宅するようにしましょう。

市区町村から高齢者等避難の発令があったときは、高齢者やこどものいる家庭など避難に時間を要する家庭では避難を開始しましょう。それ以外の家庭でも、いつでも避難を開始できるよう準備するとともに、危険を感じたら自主的に避難を開始しましょう。

避難指示があったときは、安全なルートで避難場所にすぐに避難してください。中小河川の氾濫や土砂災害などの災害は一気に起こるため、避難が遅れると、命にかかわります。天候が荒れてからでは、移動も大変になりますので早い段階から避難するようにしましょう。

なお、既に災害が発生していたり、暴風や大雨等により避難場所までの移動がかえって命に危険を及ぼしかねない状況では、近隣の堅牢な建物などへ緊急的に移動したり、屋外に出ることさえ危険な場合は自宅の2階以上のがけや沢からできるだけ離れた部屋等に移動するなど、直ちに身の安全を確保してください。

出典:政府広報オンライン

The post 災害から命を守るためにできること。 first appeared on ゴルフ保険契約サービス.4月から熱中症特別警戒アラートの運用が始まりました。

2024年05月24日 category:弊社からのおしらせ令和6年(2024年)4月から熱中症特別警戒アラートの運用が始まりました。熱中症特別警戒アラートは、危険な暑さが予想される場合に、暑さへの「気付き」を促し熱中症への警戒を呼びかける熱中症警戒アラートの更に一段上の注意喚起となります。熱中症特別警戒アラートが発表される場合は、過去に例のない危険な暑さが予測され、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。熱中症に関する情報は、ニュースや天気予報、環境省及び気象庁のサイトなどで確認し、適切な熱中症予防行動をとりましょう。

Heatstroke Illustration Material Collection

★★★

熱中症警戒アラートや熱中症特別警戒アラート発表時にとりたい、熱中症の予防行動

熱中症は気温が高いなどの環境下で、体内に熱がこもってしまうことで起こります。そうなる前に予防することが大切です。そこで、熱中症警戒アラートが発表されたときには、熱中症を防ぐために暑さを避ける、外出や屋外での運動及び長時間の作業をやめる、こまめに水分・塩分の補給をするといった熱中症予防行動をとりましょう。また、熱中症特別警戒アラートの発表時には、一人ひとりが熱中症予防行動を徹底するとともに、家族や周囲の人々による見守り・声かけ等の共助や公助が重要です。

外出はできるだけ控え、暑さを避けましょう

熱中症の予防には、暑さを避けることが最も重要です。不要不急の外出はできるだけ避けましょう。室内ではエアコンなどを適切に使用して部屋の温度を調整しましょう。エアコンを利用する際は、扇風機やサーキュレーターを併用して室内の空気を循環させると、冷房効率が高まりやすくなります。また、フィルターが目詰まりしているエアコンでは冷房の効果が下がり、無駄な電気を使うことがあるので暑くなる季節に入る前にはエアコンの試運転を行いましょう。2週間に一度エアコンのフィルター掃除をすると、冷房効率が良くなり、電気代の節約にもなります。

画像:iStock

高齢者など熱中症のリスクが高いかたに声かけをしましょう

高齢者、小さいこども、体調不良のかた、肥満のかた、ふだん運動をあまりしないかたは熱中症になりやすい方々です。これらの熱中症のリスクが高いかたには、夜間を含むエアコンを適切に使用することやこまめな水分・塩分の補給などを行うよう、身近なかたから声をかけましょう。

特に注意して欲しいのが、屋内にいる高齢者です。高齢者は、暑さを感じにくい上に発汗と血液循環が低下し、暑さに対する耐性が低下しています。

画像:iStock

熱中症警戒アラートや熱中症特別警戒アラートが発表されるほどの暑い日はふだん以上に、昼夜を問わずエアコンを適切に使用して、こまめに水分・塩分の補給をするよう、周囲から声をかけていきましょう。

ふだん以上に「熱中症予防行動」を実践しましょう

こまめに水分・塩分の補給をする、涼しい服装にするといった熱中症を予防するための行動を実践することも大切です。

暑い日には、じわじわと汗をかいていきますので、運動をしていなくても、こまめに水分を補給しましょう。また、水分補給はのどが渇く前から行いましょう 。目安は1日当たり1.2リットルです。

汗をかくと塩分も失われるため、スポーツドリンクや塩あめなどで、水分と併せて塩分も補給しましょう。

外での運動は、原則、中止や延期をしましょう

熱中症警戒アラートが発表される危険な暑さのときには、屋外やエアコンなどが設置されていない屋内での運動は、原則、中止や延期をしましょう。

スポーツ活動は大量の熱が発生するため、それだけ熱中症の危険性が高くなります。激しい運動では、短時間でも、またそれほど気温が高くない場合でも熱中症が発生しています。暑い中ではトレーニングの質が低下するため、無理にトレーニングしても効果は上がらないと言われています。したがって、熱中症の予防を心がけてトレーニングを行うことは、事故予防という観点だけでなく、効果的なトレーニングという点からも重要といえます 。

画像:iStock

熱中症特別警戒アラート発表時の行動

令和6年(2024年)4月から、熱中症警戒アラートの一段上の熱中症特別警戒アラートが新たに創設されました。熱中症特別警戒アラートが発表される場合は、過去に例のない危険な暑さが予測され、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。また、危険な暑さから避難するための場所として、市町村長は「クーリングシェルター」を指定できることになりました。クーリングシェルターは熱中症特別警戒アラートが発表されている期間中、一般に開放されます。

熱中症特別警戒アラートが発表されるときには、熱中症予防行動を徹底して行うことが何より重要です。日頃から心がけている熱中症予防行動のみでは不十分な可能性があるため、今一度気を引き締めて、準備や対応をすることが必要です。

外出はできるだけ控え、暑さを避けましょう

全ての国民が熱中症予防行動を徹底するとともに、家族や周囲の人々による見守りや声かけを積極的に行いましょう。

出典:政府広報オンライン

詳細はこちら→https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201206/2.html

The post 4月から熱中症特別警戒アラートの運用が始まりました。 first appeared on ゴルフ保険契約サービス.

自動化ゲートで、出入国審査がスピーディーになりました。

2024年04月19日 category:弊社からのおしらせ出国前に自動化ゲートの利用登録をしておけば、出入国審査場が混んでいても、自動化ゲートを使って、スムーズに出入国審査を行うことができることをご存じでしょうか。自動化ゲートは、パスポートと指紋の照合により、自動的に出入国審査を行うことができるシステムです。

画像:iStock

★★★

1.「自動化ゲート」で空港での出入国手続がスムーズに

海外出張や海外旅行で出国するとき、帰国したときに必ず通らなければならない「出入国審査」。混み合う時期や時間帯は、出入国審査カウンターの前に、審査を受ける人たちの長い行列ができ、出入国審査を通るまでに時間がかかってしまうことが少なくありません。

こうした審査場の混雑を緩和するため、成田空港や羽田空港、中部空港、関西空港の出入国審査場に「自動化ゲート」が導入されているのをご存じでしょうか。

「自動化ゲート」は、パスポートと指紋の照合で本人確認を行い、自動的に出入国手続ができる「出入国管理システム」です。出国審査前に自動化ゲートの利用登録をしておけば、出入国審査場が混んでいるときでも、審査カウンターの長い列に並ばずに、自動化ゲートの専用レーンを使って、スムーズ&スピーディーに出入国審査の手続きを行うことができます。

◆2024.4月現在の設置空港

成田空港

第1ターミナル・第2ターミナルの各出国審査場・上陸審査場 (※成田空港の第3ターミナルには、自動化ゲートは設置されていません。)

羽田空港

第3ターミナルの各出国審査場・上陸審査場(※羽田空港の第2ターミナルには、自動化ゲートは設置されていません。)

中部空港

第1ターミナルの各出国審査場・上陸審査場(※中部空港の第2ターミナルには、自動化ゲートは設置されていません。)

関西空港

第1ターミナルビル・第2ターミナルビル(国際線)の各出国審査場・上陸審査場

2. フライト当日でも簡単な手続きで利用者登録が可能

自動化ゲートを利用するためには、出国審査をする前に、登録カウンターで自動化ゲートの利用者登録をすることが必要です。フライト当日でも簡単な手続きで利用者登録が可能です。

利用者登録ができるのは、有効なパスポートを持つ日本人、また、外国人のかたは再入国許可や、みなし再入国許可制度の対象となっているかたです。外国人のかたで、過去に利用者登録したかたでも、みなし再入国許可により出国するかたは、改めてみなし再入国許可に対応した利用者登録を行う必要があります。

<登録方法>

申請書に必要事項を記入します。

申請書とパスポート(※)を登録場所の担当者に提出します。

※外国人の場合は、再入国許可証明書や在留カードなどの提示が必要です。

専用の機器を使って、両手(人差し指)の指紋を登録します。

担当者から登録済みのスタンプが押されたパスポートを受け取ります。

※自動化ゲートの利用希望者登録の受付場所と時間については、こちらからご確認ください。

→法務省 出入国在留管理庁 自動化ゲートの運用について(お知らせ)

3. 簡単な操作でスピーディーな出入国審査

利用者登録が完了したら、すぐに自動化ゲートを利用することができます。 自動化ゲートを使った出入国審査はとても簡単です。自動化ゲートの専用レーンに進んだら、ディスプレイの案内に従って簡易な操作をするだけです。

自動化ゲートを使った出入国審査では、パスポートの査証欄へのスタンプ(証印)が省略されますので、出張などで海外と日本との行き来が多い人は、パスポートの査証欄を増補する手間が省けるというメリットもあります。なお、スタンプ(証印)を希望する場合は、自動化ゲートの通過時に職員に申し出れば、 スタンプ(証印)を押してもらうことができます。

4. 一度登録すれば、パスポートの有効期限まで利用可能

- 自動化ゲートの利用希望者登録をした後は、パスポートの有効期限まで、いつでも自動化ゲートを利用することができます。なお、パスポートを更新したときや再発行したときは、改めて自動化ゲートの利用希望者登録が必要になりますので、ご注意ください。

The post 自動化ゲートで、出入国審査がスピーディーになりました。 first appeared on ゴルフ保険契約サービス.

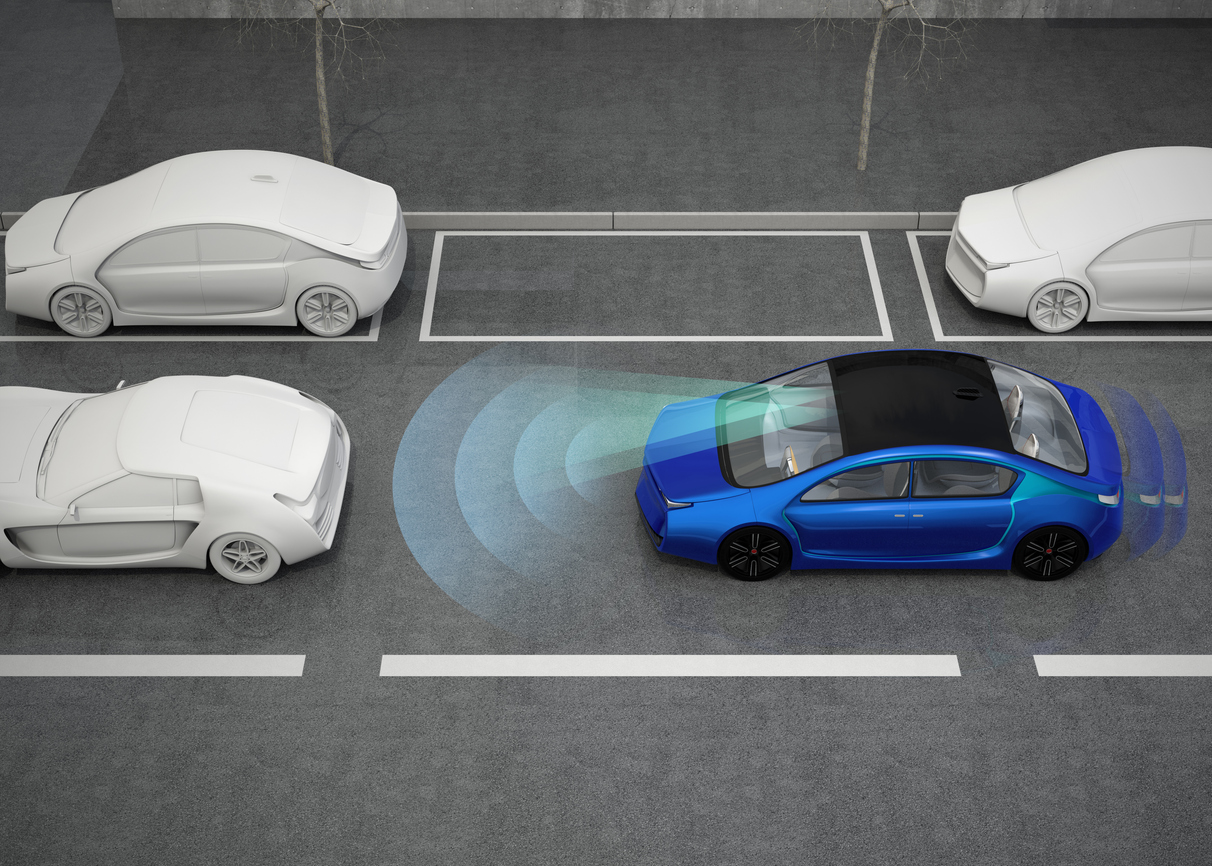

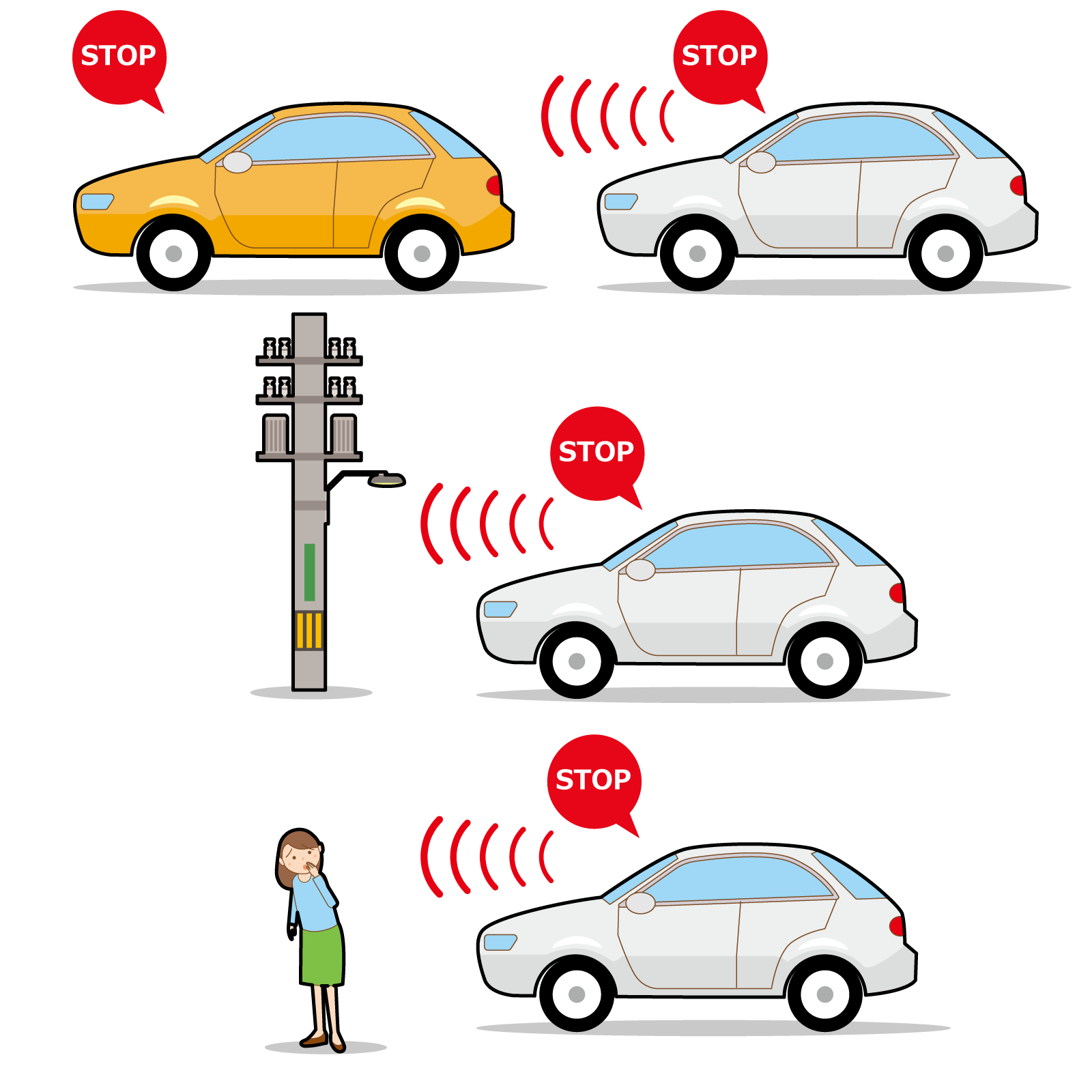

知っておこう。衝突被害軽減ブレーキの注意点

2024年03月24日 category:弊社からのおしらせ日本国内では、軽自動車を含む国産の新型車には自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)装置の搭載が義務化されています。自動ブレーキは、国交省では「衝突被害軽減ブレーキ」という名称を使用しており、前方の危険を察知し、運転者への警告や緊急的にブレーキを作動させて衝突を回避するものです。予防安全対策として運転者の安全な走行を支援する最新の技術ですが、衝突被害軽減ブレーキの機能には限界があり、事故を完全に防ぐことは出来ません。今回は、衝突被害軽減ブレーキについての注意点をご紹介します。

Automatic braking system concept. 3D rendering image.

★★★

自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)とは

自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)は、カメラやレーダーにより先行車との距離を常に検出し、危険な状況にあるかどうかを監視します。前方の自動車や歩行者を検知し、追突の危険性が高まったら、まずは音や警告灯などで警告し、ドライバーにブレーキ操作を促します。それでもブレーキ操作がなく、このままでは追突や衝突の可能性が高いとシステムが判断した場合、自動的にブレーキが作動し、被害軽減を図る装置です。

自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)義務化

自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)義務化の背景の一つとして、高齢運転者の運転操作ミスによる事故が増えていることがあります。自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)を含む安全運転サポート車の普及が運転ミスによる事故の低減につながることが期待されています。

「自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)の義務化」は2021年11月から、国内で販売する新型車を対象に搭載義務化が始まっていますが、義務化の対象車は、2021年11月以降にフルモデルチェンジをする新車のみです。2025年12月以降は、既存の車種も自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)義務化の対象になります。現在自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)が搭載されていない車を所持しているからといって買い替える必要はありません。

衝突被害軽減ブレーキ機能には限界がある

自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)性能の過信を原因とした交通事故が発生しており、警察庁、国土交通省でも自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)は完全に事故を防ぐものではなく、走行時の状況によっては、障害物を正しく認識できないことや、衝突を回避できないことがあることを注意喚起しています。

また、JAFのアンケートにおいて、自動ブレーキは「ぶつからないように勝手にブレーキをかけてくれる装置」だと誤解している人が45.2%との報告がされています。

衝突被害軽減ブレーキが作動するには条件があります。また、故障しているわけではなくとも、状況次第では作動しないこともあります。衝突被害軽減ブレーキ装置は各自動車メーカーごとに規定速度があり、スピードによっては障害物を検知することが出来ず、衝突してしまうことがあります。また、夜間や悪路走行時も作動しないことがあります。ある自動車メーカーでは、試乗会において試乗されたお客様へ規定速度の説明が足りず、衝突被害軽減ブレーキの作動があると思いアクセルを踏み込んで加速し、ブレーキが作動しなかったため障害物に衝突され怪我をされたことがあったそうです。衝突被害軽減ブレーキの機能をする条件は各自動車ごとに取り扱い説明書等に記載がありますので、しっかりと確認するようにしましょう。

自動ブレーキではなくサポートとして考える

衝突被害軽減ブレーキは、運転を行う運転者のあくまでサポートの役割です。長距離運転や渋滞時に前方車両に近づきすぎると警告をしたり、前方に障害物を発見した時に運転者が気づけなくても警告をして促すといった運転者のサポートをしてくれます。普段の運転時から、衝突被害軽減ブレーキによる前方注意の警告が多いと感じる方は、普段から危険を伴った運転行動をとっていることがあります。前方車両との適切な車間距離を取る、急ブレーキをかけるような運転を行わないなど、普段から安全運転への意識を高くもち、衝突被害軽減ブレーキはあくまでサポートとして活用するようにしましょう。

◆様々な安全装置

最近の車には、さまざまな安全装置が搭載されています。2020年までに実用化された先進安全自動車(ASV)の6つの技術についてご紹介します。

前方障害物衝突被害軽減ブレーキ

前方にある障害物との衝突を予測して運転者に警報します。また、運転者が警報に気が付かない時は衝突被害を軽減するため、制動(ブレーキ)制御する装置です。

ペダル踏み間違い時加速抑制装置

駐車中からの発進時や、低速での走行時に、障害物などに対して運転者が誤ったシフトレバーやアクセルペダルの操作をすることによって衝突するおそれがある場合、急発進や急加速を抑制する装置です。

レーンキープアシスト

操舵を支援する装置となり、走行車線の中央付近を維持して走行するように操作力を制御する装置です。高速道路等での運転負荷による軽減にも役立ちます。

車線逸脱警報装置(LDW)

走行する車線から逸脱しそうになった場合、運転者へ警報する装置です。前方不注意等や気が付かず車線を逸脱しているドライバーに注意を促します。

後退時後方視界情報提供装置(バックカメラ)

車の駐車時など、車を後退している際に車両後方の様子をバックカメラで撮影し、車内のモニターへ映し出す装置です。目視では運転者から死角となる部分も、バックカメラによって死角部分の減少が出来るため、より安全に後退することが出来ます。

後側方接近車両注意喚起装置

運転者が走行中に進路変更または車線変更のためウインカー操作を行った際に、後側方車両を検知し情報を提供をする装置です。後側方接近車両に気がつかないままという方に注意喚起するため、警告ランプを点灯する知らせるシステムとなっています。

★★★

自分や家族を守るために、また自分や家族が交通事故の加害者にならないために、自動車を選ぶときはASV技術に着目するとともに、自動車アセスメントを参考にしましょう。なお、先進安全自動車によっては、任意自動車保険の保険料割引(ASV割引)を受けられる場合もあります。

最後に、先進安全自動車を運転する際は技術を過信せずに、交通ルールを守り安全運転を心掛けることが重要です。私たち一人ひとりの心掛けが、社会全体での交通事故防止につながります。

自然災害に関連した消費者トラブルがあることを知っておきましょう。

2024年01月24日 category:弊社からのおしらせ地震や台風、大雨、大雪、洪水、土砂災害…。こうした自然災害が発生すると、自然災害に関連した消費者トラブルが起こる傾向があります。しかも被災地やその周辺だけでなく、被災地から遠く離れた地域でも発生しています。自然災害に関連した消費者トラブルの事例を知り、被害を未然に防ぎましょう。

画像:iStock

★★★

地震、台風、大雨、大雪などによる自然災害が毎年のように発生しています。自然災害が新聞やテレビ、インターネットなどで大きく報じられると、被害の大きさや深刻さなどが注目されますが、そのような中で、自然災害に関連して様々な消費者トラブルが発生していることをご存じでしょうか。

全国の消費生活センターに寄せられる消費者トラブルに関する相談をみると、大きな自然災害が発生した年は、それに関連した様々な相談が寄せられます。

過去の自然災害発生時に、全国の消費生活センターに寄せられたトラブルの事例をみると、「住宅など建物に関するトラブル」と「自然災害を口実にしたトラブル」が多く見られます。

1. 住宅など建物に関するトラブル

住宅が床下浸水したので補償を求めたい

1年半前にハウスメーカーが開発した土地を購入し建てた注文住宅が台風で床下浸水した。自宅とその周辺の数件だけが浸水被害にあっており、家を建てる前は田んぼだったので地盤の整地が悪かったのだと思う。補償を求められるか。

大雨で屋根に雨漏り。業者に修理工事をしてもらったが、さらに悪化

大雨で屋根が雨漏りするようになったため、インターネットで探した業者に、屋根の修理工事を依頼した。修理工事は終わったが、その後の台風で雨漏りはさらにひどくなった。業者から工事代金が請求されているが、雨漏りがまったく直っていないのに支払うのは納得できない。

賃貸アパートで、台風で雨漏り被害が拡大して家具が損傷したが、全額補償されない

居住する賃貸アパートの窓から屋内に雨水が漏れたことがあり、管理会社に伝えたが対応されなかった。1週間前の台風でも同じ窓から雨漏りしたため、管理会社がとりあえず窓の内側からすき間止めだけを行った。そして2日前の台風の際、留守中にまた同じ窓から雨水が屋内に漏れ、家具が濡れて使えなくなった。

管理会社に苦情を言ったところ、被害金額約10万円のうち、貸主が半額を補償するという。繰り返し雨漏りを伝えたにもかかわらずきちんと対策がされず、そのために被害を受けたのに、全額補償されないのは不満だ。

契約していた地下駐車場が台風により浸水し、停めていた車が廃車になった

契約していた月極めの地下駐車場が台風により浸水し、停めていた車も浸水して廃車になった。業者は台風対策をしたと言うが、近くの他の駐車場は台風対策をして無事だったことを考えると、実際は対策をしていなかったと思う。詳細な説明もなく非常に不満だ。

点検すると言われ震災で壊れたという屋根の修理工事を契約したが信用できない

震災で壊れた近隣の屋根工事をして回っているという業者が自宅に来訪し、点検を勧めるので承諾した。業者は屋根に上った後、数枚の写真を見せながら「瓦がずれたり、外れたりしている。震災でお困りの状況なので、今なら格安で工事をする」と言い、見積書を出して来た。後で近所に聞いたが、どこも屋根工事などしていないと言う。また、当日見せられた写真も、自宅の屋根とは色が違う。信用できない。

住めない状態なのに、家賃を支払うよう言われた

住んでいるアパートに地震後の危険度判定で「危険」という赤い紙が張られた。 管理会社は住めると言っているが、危険な家に帰ることはできない。荷物はそのままになっているが、地震で鍵も壊れている。家賃は前払いの約束なので、住めなくなっていても今月分の家賃はそのまま口座から引き落とされた。納得できない。

大雪でカーポートの柱が倒壊。もともとの施工不良が原因では?

大雪でカーポートが基礎の部分から倒れ、柱が自動車に当たってフロントガラスが割れた。カーポートの設置業者は、雪が原因なので、無償での修理はできないというが、基礎部分を測ってメーカー施工要領と比べると基礎部分がかなり小さい。そのせいで基礎部分が弱く倒壊したのではないか。

自然災害による破損などをきっかけに、住宅や車庫など建物の施工不良の疑いが明らかになったり、修理工事に関するトラブルが生じたりすることがあります。

建物の修理が適切に行われたかどうかは、一般消費者には分かりにくいことが多く、実際に雨が降るなど、時間がたってはじめて不具合が判明するため、「何度工事しても不具合が改善されない」など、トラブルが繰り返し起こることもあります。

また、賃貸住宅が自然災害で破損した場合、一般的には大家・家主が修理や補償の責任を負いますが、どの程度修理・補償するかなど詳細は個別の事情によって様々ですし、賃借人の被害状況も様々で、必ずしもすべてについて前もって契約書に明記されているとは限りません。そのため、大家・家主と賃借人の間で意見の相違が生じて、トラブルに至ることがあります。

2. 自然災害を口実にした消費者トラブルの状況は?

自然災害を口実にした便乗商法と思われる勧誘や不審な勧誘も起きています。便乗商法は、その時々で世間の注目を集めている話題を利用して、消費者の関心を引こうとします。特に大きな被害を伴う自然災害が起きた場合は、災害への関心の高まりを利用して、被災地の消費者はもとより被災地以外の消費者を狙った便乗商法などが現れる傾向があります。

自然災害を口実にしたトラブル

屋根の修理に「火災保険の保険金が使える」と業者に勧誘された

自然災害で屋根が破損した消費者宅を見知らぬ業者が訪問し、「火災保険に加入しているのならば、自然災害による破損箇所については保険金を請求でき、修理代金をまかなえる。請求手続を代行するので、ぜひ修理工事を当社で」と勧誘され、屋根の修理工事を契約した。しかし、工事代金の見積りより少ない額の保険金しか下りなかったので解約したいと業者に伝えると、下りた保険金の額で工事をすると言う。業者が信用できないので解約したい。

不安をあおられ、工事の契約を強いられた

見知らぬ業者が消費者宅を訪問し、「屋根の一部が破れており、今度大雨が降ったらきっと雨漏りする」「外壁が傷んでいるので次に台風が来ると危ない」などと不安をあおり、契約を強いられた。

このほか、下記のように、詐欺と疑われる勧誘の事例も見られます。

- 「被災者のために高齢者施設への入居権を譲ってくれれば高く買い取る」などのように「被災者のため」という名目で劇場型勧誘(下記囲みコラム1を参照)をしてくる

- 「複数の業者のもとにある個人情報を削除する」といったあやしい電話があった

- 「自然災害のときに役立つ」などと言い、ソーラーシステムなどへの投資を勧める

自然災害に関連した消費者トラブル

業者の勧誘を受けて不安や疑問を感じたり、消費者トラブルに遭ったりしたときは、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

最寄りの消費生活センターの電話番号は下記でご確認ください。

- 全国の消費生活センター一覧

- 消費者ホットライン 188

日本全国のお近くの消費生活相談窓口をご案内します。出典:政府広報オンライン

The post 自然災害に関連した消費者トラブルがあることを知っておきましょう。 first appeared on ゴルフ保険契約サービス.

年末年始のお役立ちサイト【医療・渋滞・天気】

2023年11月24日 category:弊社からのおしらせお正月休みは6連休!今年は最大11連休も可能です。役所をはじめとした行政機関は休日に関する法律で、12月29日から1月3日までをお正月休みと定めています。病院や銀行、一般的な企業は、概ねこの期間にあわせてお正月休みとするところが多いですね。年末年始、困るのが急な体調不良と、お出かけ先での渋滞。いざという時慌てないよう、お役立ちサイトをチェックしておきましょう。

★★★

お子様の体調不良

医療機関の多くが休診となる年末年始。お子さまの発熱やケガなど、慌てずに電話相談「#8000」を活用しましょう。

画像:iStock

厚生労働省による「こども医療電話相談事業」は、全国同一の短縮番号「#8000」にかけると、住んでいる都道府県の相談窓口に転送されます。小児科医師や看護師に電話で相談でき、休日や夜間に子どもの症状に応じた対処の仕方、受診する病院などのアドバイスを受けることができます。携帯電話からも利用可能ですが、実施時間帯は自治体により異なりますので、確認しておきましょう。

出典:厚生労働省

出典:厚生労働省

医療全般はこちら

メンタルヘルスカウンセリングなどの健康支援サービスを提供するティーペックは、社会貢献活動の一環として「T-PEC年末年始当番医検索」を提供しています。「年末年始に診てくれる医療機関を教えてほしい」という相談や要望に応えるため、毎年12月下旬に、年末年始に受診できる全国の病院を公開しています。

T-PEC 医療機関検索サイトはこちら

年末年始の検索ページ

https://t-pec.jp/hospital/year

渋滞情報

画像:iStock

多くの人が同時にお休みを取る年末年始をはじめとした大型連休においては、帰省や旅行での移動日が重なることに伴い、高速道路の交通量も増え、結果として渋滞が発生する原因になります。

年末年始のお車でのお出かけに便利なのが、Yahoo!カーナビです。「年末年始の渋滞予測」を選び、調べたい路線と「上り」か「下り」を選択し、日付を選ぶだけで、渋滞のピークの時間帯や、通過に必要な所要時間の目安が確認できます。

また、渋滞情報だけでなく、目的地、施設周辺の混雑状況を確認できる「混雑予報」機能を提供しています。約5万店舗の小売店などにも対応しており、曜日ごとの混雑予報は棒グラフで、当日の混雑実績は折れ線グラフで1時間毎に表示されます。

画像出典:Yahoo!カーナビ

画像出典:Yahoo!カーナビ

お天気

画像:iStock

この冬は暖冬傾向で、日本海側では雪が少ない見込みと言われていますが、初詣などお出かけの際は、お天気と渋滞情報、合わせてチェックですね。

この年末年始には、久しぶりに遠出をしたり、懐かしい人に会ったり、コロナ禍にあったここ数年に比べると、人の動きが活発になるでしょう。いざという時に慌てないよう、上記サイトをご活用くださいませ。一年の疲れを取り、親しい人と楽しい年末年始を過ごされますように!

The post 年末年始のお役立ちサイト【医療・渋滞・天気】 first appeared on ゴルフ保険契約サービス.

紹介状なしで大病院を受診すると 特別の料金がかかります。

2023年10月24日 category:弊社からのおしらせご存じでしたか?紹介状なしで⼤病院を受診すると、診察料のほかに初診では 7,000円(⻭科の場合は5,000円)以上の特別の料⾦がかかります。中小病院・診療所と大病院がそれぞれの役割を効率的に果たすことを目的とされています。

画像:iStock

★★★

診療所やクリニックで診療できるような病気やけがの場合でも、大病院を受診するケースも少なくありません。それによって大病院の外来が混雑し、患者の待ち時間が長くなるだけでなく、救急医療や重篤な患者への対応など大病院が本来果たすべき役割にも支障が生じています。⼤病院は救急や重い症状の患者さんの治療を担う役割を持っています。軽症で医療機関にかかるときは、⾝近な診療所やクリニックを受診しましょう。

軽症や日常的な病気の治療は診療所やクリニック、救急や重い病気の治療は大病院という役割分担を進めるための一つの方法として、平成27年(2015年)5月に成立した医療保険制度改革法により、紹介状なしで大病院を受診する場合、特別の料金を徴収することになりました。

特別の料金の額は、令和4年度診療報酬改定により、令和4年10月から、初診の場合は5,000円以上(歯科は3,000円以上)から7,000円以上(⻭科は5,000円以 上)、再診の場合は2,500円以上(歯科は1,500円以上)から3,000円以上(⻭科は1,900円以上)に引き上げとなっています。ただし、対象病院に対して支払われる保険給付から、一定額を差し引くこととしています。

初診時(再診時)に特別の料金がかかる大病院

特定機能病院

一般病床数(医療法の規定に基づき許可等を受け、⼜は届出をした病床数)が200床以上の地域医療⽀援病院

一般病床数(医療法の規定に基づき許可等を受け、又は届出をした病床数)が200床以上の紹介受診重点医療機関

なお、「紹介」は、大病院を受診するよう診療所や他の病院から行う文書による紹介をいい、「逆紹介」は、診療所や他の病院を受診するよう大病院から行う文書による紹介をいいます。

詳しくは各病院にお問い合わせください。

また、上記以外の「⼀般許可病床数が200床以上」の病院については、「⼤病院受診時の特別の料⾦」を求めるかどうかはこれまで同様に各病院の任意とされます。また、⼀般病床数が200床未満の病院や診療所では、この特別の料⾦はかかりません。

◎ただし、緊急時などやむを得ない事情のために、大病院を受診する場合は大病院受診時の特別の料金はかかりません。徴収の対象外になるケースは、別途お調べください。

かかりつけ医に相談して症状に合った医療機関を受診しましょう。

「風邪をひいた」「熱がある」「お腹の具合が悪い」など、体の不調を感じたら、まずは、身近な中小病院・診療所を受診しましょう。できれば、地域の中小病院・診療所のなかから、あなたの「かかりつけ医」を決めておくことをお勧めします。かかりつけ医は、あなたの身体の状態を把握し、日常の健康管理や体調の変化などを気軽に相談できる身近な主治医です。

かかりつけ医は地域医療の中核を担う病院や特定機能病院などと連携し、検査や高度な医療が必要になったときには適切な医療機関に紹介します。かかりつけ医からの紹介を受けて病院を受診する場合は、特別の料金もかかりません。また、病院での入院治療が終わったら、退院後は、かかりつけ医が治療をサポートしていきます。

突然の重病や重傷など、緊急性が高い場合や高度な治療が必要と思われる場合は、かかりつけ医にこだわることはありません。

地域によっては、次のような電話相談窓口に相談してもよいでしょう。

-

- (実施エリア:東京・大阪・奈良ほか。自治体によって名称が異なります。)

-

-

-

- #8000 子ども医療電話相談事業

(各都道府県に窓口があります。)

- #8000 子ども医療電話相談事業

-

患者が診療所や病院を適切に使い分けることで、診療所や病院はそれぞれの機能を十分に発揮できることになり、それによって患者は必要な医療をスムーズに受けやすくなることにつながります。

-

出典:政府広報オンライン

The post 紹介状なしで大病院を受診すると 特別の料金がかかります。 first appeared on ゴルフ保険契約サービス.

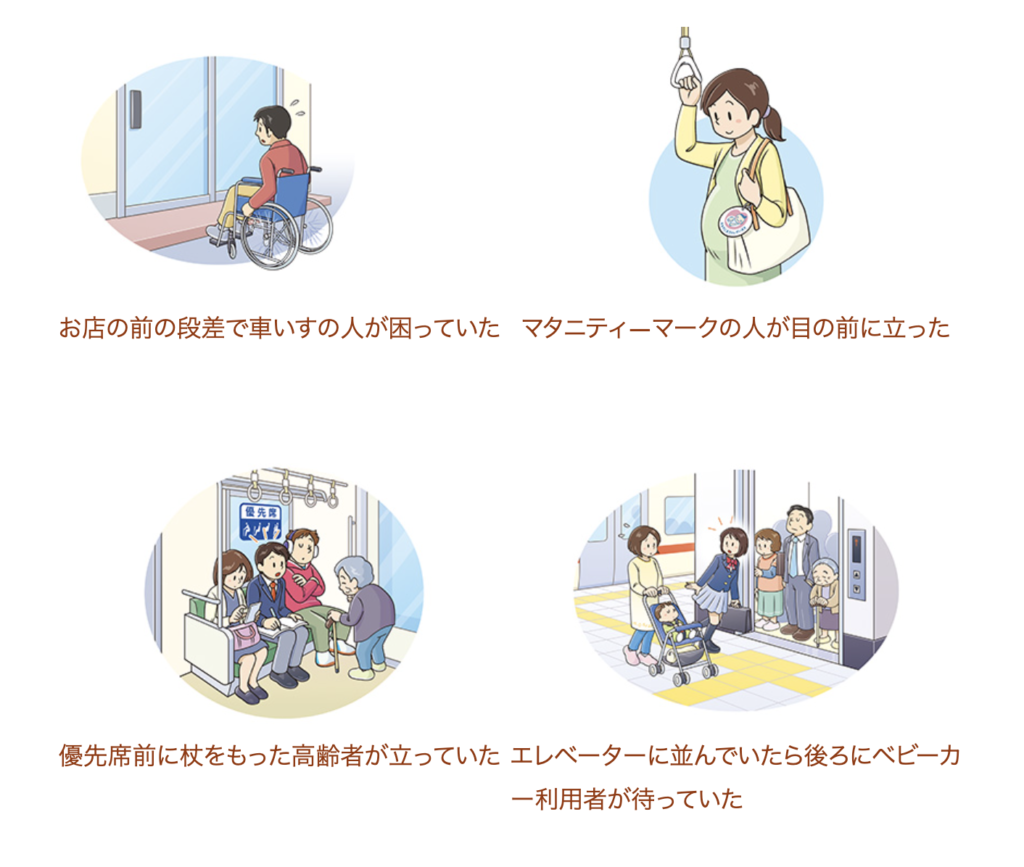

ご存じですか?バリアフリーに関するサインやシンボルマーク

2023年09月22日 category:弊社からのおしらせもともとは建築用語として、道路や建築物の入口の段差など物理的なバリア(障壁)の除去という意味で使われてきた「バリアフリー」という言葉。近年「バリアフリー」といえば、あらゆる人の社会参加を困難にしているすべての分野でのバリア(障壁)の除去という意味でも使われています。

一人ひとりが、意識上のバリアをなくし、バリアを感じている人の身になって考え、行動を起こすことを「心のバリアフリー」といいます。その意識を高めることはとても大切なことです。

画像:iStock

★★★

自分の周りには、どのようなバリアを感じている人がいるか、どのようなバリアフリーの工夫があるかに目を向けてみましょう。様々なバリアフリーの工夫に気づいたら、障害のある人などがそれを利用しやすいように配慮しましょう。

※この記事は、政府広報オンラインより抜粋してお届けします。

まず、自分の周りには、どのようなバリアを感じている人がいるか、どのようなバリアフリーの工夫があるかに目を向けてみましょう。様々なバリアフリーの工夫に気づいたら、障害のある人などがそれを利用しやすいように配慮しましょう。

例えば、次のような場面に出くわしたら、あなたならどうしますか?

画像:政府広報オンライン

画像:政府広報オンライン

- 「○○しましょうか?」

- バリアがあって困っている人に気づいたときには、「私が○○しましょうか?」などと声をかけてみましょう。

- わからなければ、何ができるか「聞く」

- 困っていそうだけれど、何に困っているのかわからない、またどんなことをすべきかわからないという場合もあります。そのような場合には、「何かお困りでしょうか?」「私ができることはありますか?」などと「聞いて」みましょう。

- 障害者のための国際シンボルマーク

車いす使用者に限らず、障害のあるすべての人が利用できる建物や施設を示す世界共通マークです。

-

視覚障害者のための国際シンボルマーク

視覚に障害のある人のための世界共通マークです。視覚に障害のある人が利用する機器などに表示されています。

- ベビーカーマーク

ベビーカーを利用しやすい環境づくりに向けて作成されたマークです。安全な使用方法を守ったうえでベビーカーを折りたたまずに利用できるなど、ベビーカーを安心して利用できる場所・設備を表していいます。 -

- ほじょ犬マーク

身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。公共施設や交通機関、スーパーやレストランなどの民間施設では、身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。 -

- オストメイト用設備/オストメイトを示すマーク

オストメイト(人工こうもん、人工ぼうこうをつけた人)を示すマークです。オストメイト対応トイレなどに使用されています。 -

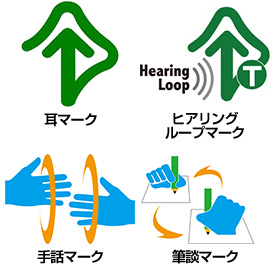

耳マーク、手話マークなど

聴覚に障害のある人のための国内で使用されているマークです。受付カウンターなどに掲示してあります。ほかにもコミュニケーションマークとして「手話マーク」などがあります。 -

ハート・プラスマーク

身体の内部に疾患のある人のためのマークです。外見からわかりにくいため、誤解をうけることがあります。そのような人の存在を視覚的に示し、理解と協力を広げるために作られたマークです。

-

-

ヘルプマーク

外見からわからなくても、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるように東京都福祉保健局が作成したマークです。

-

- 自動車の運転者が表示する標識

- 障害のある人や、70歳以上の高齢者が車を運転するときに車に表示するマークです。

-

The post ご存じですか?バリアフリーに関するサインやシンボルマーク first appeared on ゴルフ保険契約サービス.

-

- オストメイト用設備/オストメイトを示すマーク

- ほじょ犬マーク

手伝おうと思っても断られることもあるかもしれませんが、がっかりすることはありません。自分でやりたい人や自分でできる人もいますので、相手の気持ちを尊重しましょう。

一人ひとりが心のバリアフリーを実践することで、バリアのない社会を広げていきましょう。

ご存じですか? バリアフリーに関するサインやシンボルマーク

配慮が必要な方を支援するために、バリアフリーに関する様々なサインやシンボルマークがいろいろな場所で使われています。それぞれのサインやシンボルマークの意味を理解して、心のバリアフリーを広げましょう。

パスポートの更新はスマホでできます【お役立ち情報】

2023年07月24日 category:弊社からのおしらせご存じでしたか? 令和5年(2023年)3月27日から、パスポートの更新申請がオンラインでもできるようになっています。これまで申請と受け取り、2回窓口に行っていましたが、スマホで申請できれば受け取りの1回となります。スマホで更新可能な対象者、手続きの流れなどを、政府広報オンラインよりお伝えいたします。

画像:iStock

★★★

オンライン申請はマイナンバーカードが必要です。

オンラインの手続きには、政府が運営するマイナポータルとマイナンバーカードを利用します。これまでどおり紙の申請書でも申請することは可能です。

パスポート更新のオンライン申請が利用可能な対象者について

パスポート更新の申請がオンラインでできるのは、次の2つのパターンのうち、いずれかに該当する場合です。

利用可能なパターン1:パスポートの残存有効期間が1年未満となった場合

パスポート更新の申請は、有効期間が1年未満となったときから行うことができます(お手持ちのパスポートの有効期間は、パスポートの顔写真のページに記載されている「有効期間満了日/Date of expiry」でご確認ください)。

利用可能なパターン2:査証欄の余白が見開き3ページ以下になった場合

有効なパスポートの査証欄(ビザの貼りつけや入国スタンプの押印に使われるページ)の余白が残り見開き3ページ以下になった場合にも、新たな旅券の申請が可能です(元のパスポートと有効期間満了日が同じ、新しいパスポートを、通常よりも低い手数料で取得することもできます)。

注意!

初めて申請する場合、お手持ちのパスポートが既に失効している場合、戸籍上の氏名や本籍地に変更があった場合などは、オンライン申請の対象外です!(ただし、一部の府県を除く)

パスポートは戸籍に基づき発給されますので、初めての申請や、前回のパスポートが既に失効している場合、あるいは、結婚などで氏名や本籍地が変わった場合の発給申請では、6か月以内に取得した戸籍謄本の提出が必要になります。

多くの都道府県では、従来どおり紙の申請書による申請の場合は戸籍謄本を窓口で提出いただく方法を継続しますが、一部の府県ではオンライン申請による申請の場合は戸籍謄本を簡易書留による郵送で受け付け、新規申請や記載事項変更においても、申請者が申請時に窓口に出向かなくてよいサービスを開始します(※)。

また、戸籍に関するシステムの令和6年度中のオンライン化に向けて取り組んでいます。

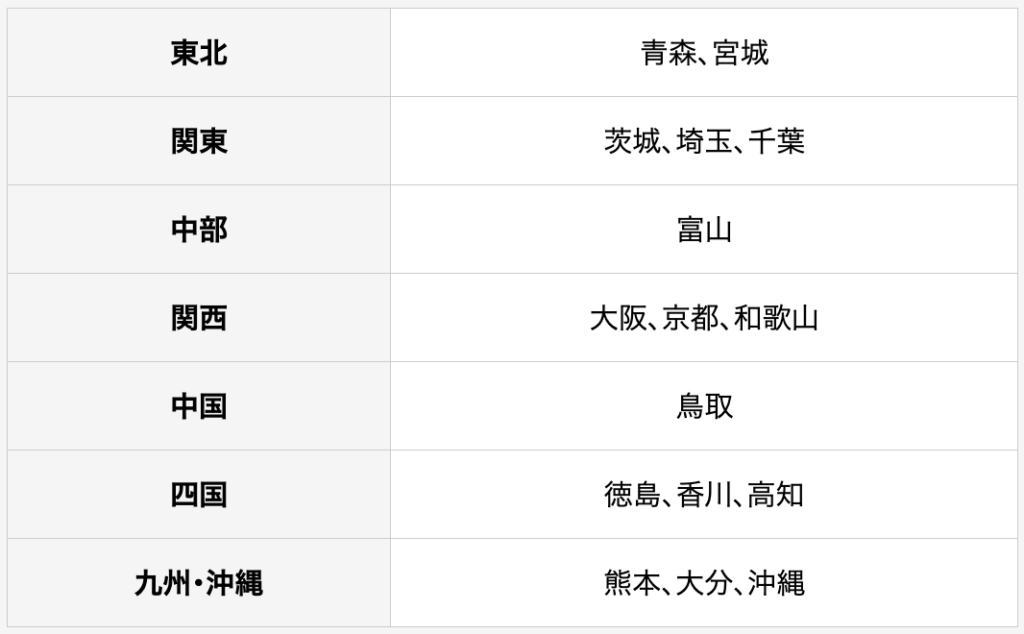

※令和5年(2023年)2月7日時点で、下記リストの16府県が実施を予定

新規申請者における戸籍謄本提出を郵送(簡易書留)で受け付ける16府県

(令和5年(2023年)2月7日時点)

一部対象とならない地域があります。

詳しくは、お住まいの都道府県の旅券事務所のホームページなどでご確認ください。

外務省HP「パスポート申請先都道府県ホームページへのリンク」

パスポート更新のオンライン申請って、どうやるの?

準備するもの

オンラインでパスポート更新の申請をするためには、以下のものを事前にご準備ください。

1 有効期間内のパスポート

2 申請者のマイナンバーカード

利用者証明書用電子証明書パスワード(数字4けた)とマイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号(注1)のパスワードも忘れずに。

3 マイナポータルアプリ対応のスマートフォン(注2)

4 マイナポータルアプリのインストール

注1:署名用電子証明書暗証番号ってなに?

オンラインでパスポート申請を行うには、マイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号(半角6~16文字の英数字、英字は大文字)が必要です。署名用電子証明書は、マイナンバーカードに記録されている電子証明書で、インターネット等で行政手続きを行う際に利用します。利用には、事前の設定が必要です。

注2:パソコンからでも申請できるの?

パソコンからでも申請手続きはできます。なお、申請プロセスの中で行うマイナンバーカードやパスポートの読み取りには、マイナポータル対応のスマートフォン(注3)が必要です。

注3:どのスマートフォンが、マイナポータルに対応しているの?

お手持ちのスマートフォンがマイナポータルに対応しているかどうかは、下記ウェブサイトでご確認いただけます。

パスポート更新のオンライン申請の流れ

スマートフォンを使ったパスポート更新のオンライン申請の流れは、以下のとおりです。

Step 1 マイナポータルアプリで、ログインする

パスポートの受取窓口を選択

Step 2 画面の案内に従って、以下を行う

ご自身の顔写真の撮影 ご自身の署名(サイン)の撮影 申請者情報(氏名、本籍など)の入力

Step 3 申請データを提出する

データ提出前にマイナンバーカードやパスポートの読み取りを行います 署名用電子証明書を付与し、申請データを提出する(申請完了)

パスポートの受取と手数料の支払い

パスポートの交付予定日は、マイナポータルに通知されます。必ず交付予定日から6か月以内に受け取ってください。 受取の際、パスポートの受取窓口で手数料を支払います。手数料は、一部の窓口ではクレジットカードでも支払いができます。お住まいの都道府県のパスポート申請窓口のホームページなどでご確認ください。

パスポートを受け取る際に必要な手数料

(1)一般旅券(新規・切替・訂正)

10年間有効 16,000円

5年間有効(12歳以上) 11,000円

5年間有効(12歳未満) 6,000円

(2)残存有効期間同一旅券 6,000円

注意!

未成年(18歳未満)のかたは親権者の同意がないと申請できません

15歳から18歳未満のかたご本人が申請する場合は、親権者の同意書の提出が必要になります。

パスポート制度、ほかに何が変わったの?

前述のとおり、令和5年(2023年)3月27日より、オンラインでのパスポート更新の申請が可能になり、また、増補制度が廃止されますが、その他にも、変更される点が複数あります。

戸籍の確認書類が「戸籍謄本」のみに

パスポートの申請手続に必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかとしていましたが、今後は、戸籍謄本のみとなります。

令和5年(2023年)3月27日以降の申請については、戸籍抄本では受け付けることができなくなり、戸籍謄本の提出が必要になりますので、ご注意ください。

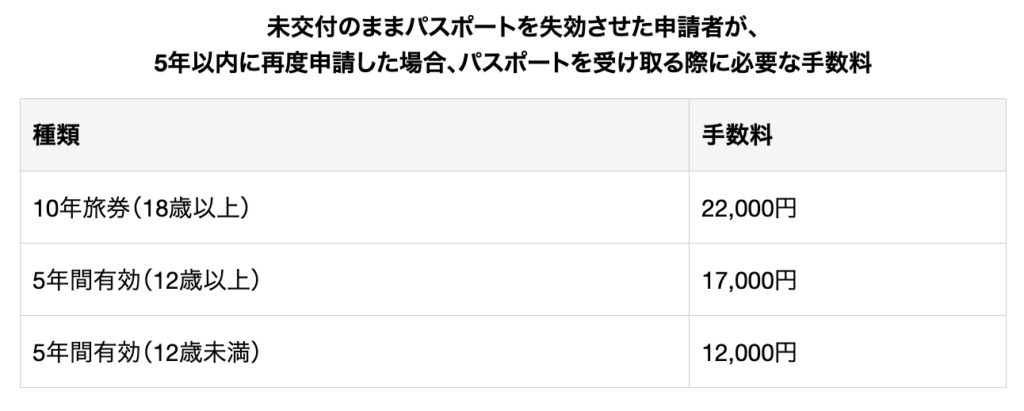

パスポートの発行後、6か月以内に受け取らないと、次回申請時の手数料が高額に

パスポートを申請したものの、発行後6か月以内に受け取らない場合、旅券法の規定により、発行したパスポートは失効し、受け取ることができなくなります。

令和5年(2023年)3月27日以降は、パスポートを受け取らずに失効させ、5年以内に再度パスポートの申請をする場合は、手数料が通常より高くなります。

パスポートを申請したら、必ず6か月以内に受け取るようにしましょう!

申請書の変更

令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更され、古い様式の申請書は使用できなくなります。

参考:外務省「令和4年の法改正による申請手続きの主な変更点」

各申請の必要書類について、詳しくはこちら

-

- 出典:

The post パスポートの更新はスマホでできます【お役立ち情報】 first appeared on ゴルフ保険契約サービス.

旅行予約サイトを安心して利用するために【注意ポイント】

2023年04月24日 category:弊社からのおしらせパソコンやスマートフォンなどから手軽に旅の手配ができる「旅行予約サイト」。国内旅行でも海外旅行でも、店頭に行く機会は減り、数多くの旅行予約サイトが利用されていますが、一方で旅行予約サイトに関するトラブルも起きています。コロナも落ち着き、旅行予約サイトを利用する機会も増えていくことでしょう。今回は、安心して旅行サイトを利用できるよう知っておくべき注意ポイントを紹介します。

画像:iStock

★★★

◆どんなトラブルが起きているのでしょうか。

※オンライン旅行取引を行う業者は「OTA(Online Travel Agents/オンライン旅行取引事業者)」と呼ばれています。以下OTA。

国民生活センターに多く寄せられた相談内容は、

キャンセルに関連した消費者とOTAの行き違い。

例えば、消費者は「常識的にはまだキャンセル料が発生しない時期」と考えてキャンセルを申し込んだが、OTAは「旅行予約サイトに示した契約条件ではすでにキャンセル料が発生する」としてキャンセル料を請求されるケース。

また、消費者は「旅行予約サイトには『キャンセル料なし』と書かれていた」と読み取ったが、OTAは「旅行予約サイトには、『条件によってはキャンセル料が生じる』旨を示している」と主張するケース。

その他、消費者は旅行予約サイトで「朝食付き」の宿泊を申し込んだつもりだったが、実際に行ってみたら「朝食なし」の宿泊となっていた、といった相談もあります。

このように旅行予約サイトの中には、契約条件や申込内容などが記載されているものの、それらがわかりにくいために消費者とOTAの間に認識のズレが生まれ、トラブルとなるケースが多いことがうかがえます。

オンライン旅行取引の窓口となる旅行予約サイトには、ビジネスのスタイルや運営事業者によって、現在「国内OTAが運営するサイト」「海外OTAが運営するサイト」「場貸しサイト」「メタサーチ」という4つのタイプがあります。

【国内OTAが運営するサイト】

日本の法律(旅行業法)に基づいて登録行政庁(観光庁または都道府県)に登録し、日本国内に事業拠点を持つ旅行業者が運営するものです。この事業者の多くは日本での旅行取引の経験と実績を持っています。日本の消費者が旅行商品を選ぶ際に、どのような情報をどのような優先順位で求めるかといったことについても、これまでの広告宣伝やパンフレット作り、顧客対応などを通じて経験を積んでいます。消費者の側も、そうした旅行業者の情報提供のやり方に慣れていると考えられます。

【海外OTAが運営するサイト】【場貸しサイト】【メタサーチ】

「海外OTAが運営するサイト」「場貸しサイト」「メタサーチ」などの旅行予約サイトの多くは、日本での旅行取引の経験が少ない(あるいはほとんどない)事業者や異業種から新たに参入した事業者などが運営するものです。それぞれにサイトに掲載する情報の内容や見せ方によっては、従来の旅行パンフレットなどのスタイルに慣れた消費者にとってわかりにくい場合があるとみられます。

また、海外OTAが運営するサイトの中には、消費者からの問い合わせ対応について、受付時間が日本の時間帯に合わなかったり、受付スタッフの日本語能力が低く意思が通じにくかったりするなど、問い合わせに対する体制が不十分なものもあり、そうしたこともトラブルにつながっているとみられます。

◆旅行予約サイト選びのチェックポイントは?

交通機関や宿泊先など、魅力的で安価な旅のメニューが盛りだくさんの旅行予約サイトでも、予定の変更やキャンセルあるいは交通機関の遅延などの突発事項が起きた際に、適切な対応ができる事業者かどうかを確認しておくことも大事です。

OTAガイドラインを踏まえて、信頼できる旅行予約サイトを選ぶためのチェックポイントをご紹介します。

(※観光庁では、OTAや旅行業者、関係団体に対し、このOTAガイドラインの周知と遵守を要請しています。)

||予約サイト利用時のチェックポイント||

- 1. 事業者の基本情報が分かりやすいか

- ・事業者の名称

- ・住所

-

- ・代表者等の氏名

-

- ・旅行業登録の有無

サイト名だけでなく、「企業名」「事業者名」「住所」も確認しましょう。住所は国内か海外かも確認を。

-

国内の旅行業者の場合は、旅行業登録の有無を確認しましょう。日本国内で旅行取引を行う事業者は旅行業登録を受けていることが必要です。登録を受けているかどうかは、ウェブサイト上に記載された登録番号で確認することができます。また、登録行政庁(観光庁または都道府県)に確認することもできます。旅行業登録を受けた事業者は、日本の法令(旅行業法など)に基づいて取引を行うことが義務づけられています。

旅行予約サイトでも、他の旅行業者の旅行プランの比較・紹介のみを行う「場貸しサイト」や「メタサーチ」は、直接旅行取引を行わないため、旅行業登録は不要となる場合もあります。

海外に拠点がある事業者は、日本の旅行業法の登録を受けていない場合がほとんどです。その場合、利用規約の内容が、国内の旅行業者のものと大きく異なることもありますので、内容をよくご確認ください。2. 問い合わせ対応の記載が十分か

- ・問い合わせ連絡先

-

- ・問い合わせ受付時間

-

- ・問い合わせ対応言語

-

トラブルが起きたときの受付体制について予め確認しておきましょう。なお、ウェブサイトによっては、日本語での対応が十分になされない可能性もあります。日本語に対応した問い合わせ先が設置されているかもチェックしておきましょう。

3. 契約条件が確認しやすいか

-

- ・契約当事者

-

- ・支払代金額・内訳(運送・宿泊代金/手配料金/消費税など)

-

- ・支払方法(先払いなのか、現地払いなのかなど)

-

- ・キャンセル条件

- ・利用規約・約款

旅行予約サイトには、他の旅行業者の旅行プランの比較・紹介のみを行うものもあります。このようなサイトの運営者は、契約当事者とはなりません。申し込みをするときには、契約当事者がだれになるのかを必ず確認しましょう。

「利用規約・約款」は、その内容がそのまま事業者との契約内容となります。一般に、予約ページなどからリンク先の「利用規約・約款」を確認できるようになっていますので、支払方法やキャンセル条件などを必ず確認してください。

-

-

旅行予約サイトでの予約・申し込みでは、店頭販売と違って消費者とスタッフが対面して説明されることは普通ありません。旅行取引のトラブルを防ぐためには、消費者自身が、旅行予約サイトに記載されている旅行取引などの内容をよく確認し、理解したうえで申し込むことが大切です。

トラブルを未然に防ぐために、消費者はキャンセル時の注意点などを確認し、きちんと理解してから「申し込み」ボタンをクリックしましょう。また、万一、トラブルが発生したときに備え、申し込み時の予約画面や確認メールを印刷するなどして保存しておきましょう。

The post 旅行予約サイトを安心して利用するために【注意ポイント】 first appeared on ゴルフ保険契約サービス.

4月から全ての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務となります。

2023年03月23日 category:弊社からのおしらせ改正道路交通法の施行により、2023年4月1日からすべての自転車利用者に対してヘルメットの着用が努力義務になります。これまでは13歳未満の子供に対して保護者がヘルメットを着用させることが対象でしたが、4月以降は年齢に関係なく、大人も自転車に乗る際にはヘルメットを着用するよう努めなければなりません。

画像:iStock

★★★

大人も子どもも自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。今回の改正道路交通法の施行では「努力義務」のため、着用しなくても罰則はなく、基本的には個人の判断に委ねられます。ですが、自転車による事故の発生は近年増加傾向にあり、事故による致命傷を防ぐ鍵を握るのがヘルメットの着用という検証結果があります。ヘルメット着用は自転車に乗っている自分や同乗している子供の命を守るためと心得て、罰則の有無にかかわらず着用するように努めましょう。

【改訂内容】道路交通法第63条の11

改訂前)令和5年3月31日まで

<児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項>

児童又は用事を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

↓

改定後)令和5年4月1日から

<自転車の運転者等の遵守事項>

1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

画像出典:福岡県警

画像出典:福岡県警

このチラシから見ても、ヘルメット非着用時の事故における死者数の約6割もの方が、頭部損傷が原因となっています。自転車走行時のヘルメット着用で、頭部を保護し、衝撃を緩和することの重要性が分かります。

コロナ禍を機に、通勤や通学時に自転車を利用する方も増えています。自転車は大変便利な乗り物ですが、気をつけているつもりでもまさかの事故は起こり得るものです。警察庁の発表によると、2021年に自転車が関わる事故は全国で6万9694件も発生しています。「この程度なら大丈夫」「自分なら大丈夫」といったバイアスは、逆に被害を拡大してしまう場合があります。

ヘルメットの選び方

自転車事故に備えた作りになっている自転車用ヘルメットでなければ、万が一のときに衝撃から頭部を守りきれない可能性が出てきます。自転車用のヘルメットは、内側が発泡スチロールで作られていることが多く、頭部に生じた衝撃を吸収・分散することで頭を守ります。防災用、工業用などヘルメットの用途が違えば、効果がないことがありますので、自転車用のヘルメットを選びましょう。

【選ぶ時のポイント】

・頭のサイズにあったものを選ぶ

大きすぎては、衝撃時の効果は無くなります。小さすぎると痛みが出るなどストレスを感じます。

・SGマーク、CEマークのあるものを選ぶ

SGマークが貼付された製品がかかわる事故で、それが製品の欠陥によるものと判断された場合に治療費等(人的損害)が賠償されます。

※詳しくはこちら

CEマークは、商品がすべてのEU(欧州連合)加盟国の基準を満たすものに付けられる基準適合マークのことです。

ヘルメットの被り方

自転車用のヘルメットであっても、正しく被れていなければ意味がありません。

おでこを隠し、眉上のあたりまで深く被り、あごとひもの間に指が2本分入る程度にあごひもを締めます。あごひもをきちんと留めておらず、浅く被っていると、転倒時に頭から前に突っ込んでしまい、ヘルメットより先に頭を地面にぶつけてしまう結果となります。

画像:iStock

自転車利用のシーンに合わせて選ぶ

ファッション的にどうかと気になる方もいらっしゃると思います。見た目も気になりますが、身を守ることの方が重要です。最近では違和感なく被れる自転車用ヘルメットも販売されていますので、スポーティーなもの、アウトドア系のもの、普段のファッションにも合わせやすいもの、また折りたたんで持ち運べるものなど、見た目も機能としても多様に販売されています。どんなシーンで自転車利用をしているかに合わせて、好みのものを選びましょう。

自転車事故の「被害者の保護」と「加害者になってしまった場合の経済的負担の軽減」を図ろうとする取り組みから全国の自治体で、自転車保険の加入義務化が進んでいます。日常的に自転車に乗っている方は、お住まいの地域の自治体、通勤や通学で通る地域の条例を確認しましょう。

The post 4月から全ての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務となります。 first appeared on ゴルフ保険契約サービス.

ネットの危険からこどもを守るために。

2023年02月24日 category:弊社からのおしらせ内閣府が実施した「平成30年度 青少年のインターネット利用環境」によるインターネットの利用状況を見ると、小学生で85.6%、中学生だと95.1%、高校生は99.0%と非常に高い割合でネットを利用しています。iPhoneが登場した2007年以降に生まれた子供達は、スマホネイティブと呼ばれ、ネットを利用することが、当たり前の時代となっています。子供がインターネットを利用するときに潜む危険は実に様々あり、保護者が把握できていない場合が少なくありません。どうしたら危険から守れるのか? トラブル防止のために、保護者が知っておくべきポイントを紹介します。

★★★

画像:iStock

スマートフォンでのインターネット利用は、家庭以外の場所でも行われるため、保護者の目が届きにくいのが現状です。簡単に情報を発信できるので、子供が被害者になる危険だけでなく、加害者になってしまうという危険もあります。子供たちのインターネット利用にどんな危険が潜んでいるのか、トラブル例から見ていきましょう。

トラブルの例

(出典:政府広報オンラインより)

インターネット上の世界には、子供たちにとって役立つ情報がたくさんある一方で、暴力的な表現やアダルト画像といった悪影響を及ぼす不適切な情報が数多く存在します。 また、メールやインターネット掲示板、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などのコミュニティサイトについても、利用方法を誤ると、自分が気付かないうちに見知らぬ人に個人情報を知られてしまうなど、様々なトラブルが生じる危険があります。

◆書き込みやメールでの誹謗中傷やいじめ

SNSなどで人の悪口を書き込むなど、インターネット上での人権侵害やいじめが発生し、被害に遭った子供が不登校となるなどの事例も発生しています。

◆SNSなどに載せた個人情報の流出

SNSなどに安易に個人情報を記載したために、写真や名前、メールアドレスが知らないところで勝手に使われ、嫌がらせを受ける被害が発生しています。

◆SNSを通じて知り合った人からの誘い出しによる性的被害

最近は、出会い系サイトではなく、SNSやゲームサイトなどで知り合った人からの誘い出しを受けて、子供が性的被害を受けるケースが増えています。令和4(2022)年にSNSに起因する犯罪被害にあった子供の数は1733人(暫定値)となっています(※)。

◆無料ゲームサイトでの意図しない有料サービスの利用

「無料」とうたっているオンラインゲームで遊んでいる間に、アイテムが有料であることに気付かず購入してしまったため、高額の料金を請求されてしまうトラブルが、子供の間で多く発生しています。

※子供のインターネットトラブルの事例について、さらに詳しく知りたい場合は、下記のウェブサイトをご覧ください。

こうしたトラブルに巻き込まれることなく、子供たちが安全に安心してインターネットを利用するために、保護者がその特徴や、様々なリスクについて理解しながら、子供を見守ることが重要です。そのためのポイントを紹介します。

ポイント1

お子様のスマートフォン等の利用状況を把握するために、ペアレンタルコントロールを活用しましょう。

ペアレンタルコントロールとは、子供のスマートフォン等の使用状況を保護者が把握したり、安全管理を行ったりする仕組みで、OS事業者、アプリ開発事業者からサービスが提供されています。例えば、子供がスマートフォン等でゲームをプレイする場合、保護者のスマートフォンで、子供の日々のプレイ状況を確認したり、プレイする時間や時間帯の調整、課金の制限等を行ったりすることができます。子供の使用状況に応じて上手く活用しましょう。

ポイント2

不適切な情報や危険な出会い等を防ぐために、フィルタリングを賢く利用しましょう

子供がスマートフォン等を利用する際には、不適切な情報へのアクセスを制限する「フィルタリング」を活用しましょう。うっかり、あるいは故意に危険なサイトにアクセスしないようにコントロールしてくれる便利な機能です。それによって、出会い系サイトやアダルトサイト、暴力的な表現のあるサイトなどを、子供が閲覧できないようにします。

なお、携帯電話会社では、18歳未満の子供がスマートフォン等を利用する場合には、フィルタリングサービスについての説明や設定を行っています。子供の年齢や使い方によりレベル設定ができ、利用したいサイト、SNS等の個別設定もできますので、上手に使って子供の安全を守りましょう。

ポイント3

家庭のルールをお子様と一緒に作り、成長とともに少しずつ見直していきましょう。

実社会でやってはいけないことは、インターネット上でもやってはいけません。子供がスマートフォン等で上手にインターネットを活用できるようにするために、家庭のルールを作りましょう。ルールづくりは保護者の一方的に押し付けではなく、子供と一緒になって、利用目的や利用場所・時間帯を話し合ってルールを決めることが大事です。また、そのルールは、成長とともに少しずつ見直していくことが必要です。

それから、ルールやマナーを守る習慣を身に付けさせましょう。

スマートフォン等の利用状況については、子供と折に触れて話し合い、問題がないか確認してください。万が一、トラブルが生じたときには、子供が一人で抱え込まず、すぐに保護者に相談するよう、普段から子供と話しておきましょう。

家庭のルールの具体例

-

-

- 名前や顔写真、学校名などは書き込まない。

- 友達にメールやメッセージのやり取りを強要しない。

- 利用する場所や時間を決める。

- パスワードは親が管理する。

- トラブルの時はすぐに保護者に相談する。

出典:政府広報オンライン

参考サイト

the 比較 子供と覚えておきたいインターネットの危険性とセキュリティ

ALSOK SNSには危険がいっぱい!ネットトラブルからの小学生の守り方を考えよう -

The post ネットの危険からこどもを守るために。 first appeared on ゴルフ保険契約サービス.

やめよう「ながら運転」 違反すると一発免停!「歩きスマホ」もこんなに危険です。

2023年01月23日 category:弊社からのおしらせ近年のスマートフォンの普及により、「ながらスマホ」は、大きな社会問題の一つになっています。特に運転中のスマートフォン操作による交通事故件数は年々増え続けています。このような現状を受けて、令和元年12月から運転中にスマートフォン・携帯電話・カーナビゲーションシステムなどを使用する「ながら運転」に対する罰則が強化されました。

★★★

「ながら運転」は、違反点数・反則金が引き上げられ、事故を起こしてしまえば免許停止になってしまうこともあります。事故を誘発する危険があるのは、自転車を運転する場合や歩行中の場合も同様です。

運転中の「ながらスマホ」に対する罰則は?

携帯電話やカーナビを使い「ながら」の運転は、道路交通法違反!

令和元年12月1日から、運転中にスマートフォン(スマホ)や携帯電話で通話したり、画面を見たり、操作する「ながらスマホ」に対する罰則が厳しくなりました。しかし、依然として運転中の「ながらスマホ」による交通事故が発生しています。「ちらっと画面を見るくらいなら大丈夫」と思うかもしれませんが、その一瞬の油断が悲惨な交通事故を招いています。運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。

出典:政府広報オンライン

運転中の「ながらスマホ」などに対する罰則等は、以下のとおりとなります。

携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)

【罰則】

「6月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」

【反則金】

普通車の場合:18,000円

【違反点数】

3点

携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)

【罰則】

「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」

【反則金】

非反則行為となり、罰則が適用されます。

【違反点数】

6点(免許停止処分の対象)

ながらスマホの危険性

「運転中にスマホを見たり操作したりするといっても、ほんの一瞬なら大丈夫」と考えているなら、それは大きな間違いです。わずかな時間でも、スマホに気を取られ、前方の安全確認がおろそかになって、悲惨な交通事故につながる危険性があります。

ドライバーがスマートフォンなどの画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見るとドライバーが危険を感じるという点では一致しています。

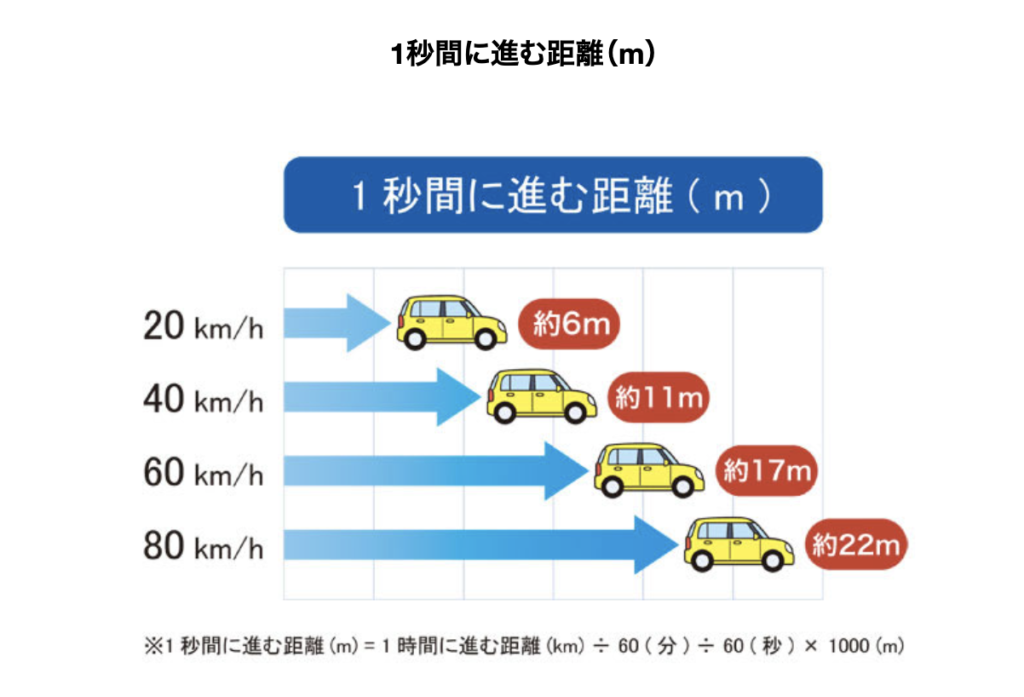

時速40kmで走行する自動車は1秒間に約11m進み、2秒間では約22m、時速60kmで走行する自動車は1秒間に約17m、2秒間では約33m進みます。「ほんの一瞬だから」などという間違った考えで、運転中にスマホや携帯電話を操作したり画面を見たりすることは、絶対にやめましょう。その一瞬の間に、交通事故を起こしてしまうことがあります。

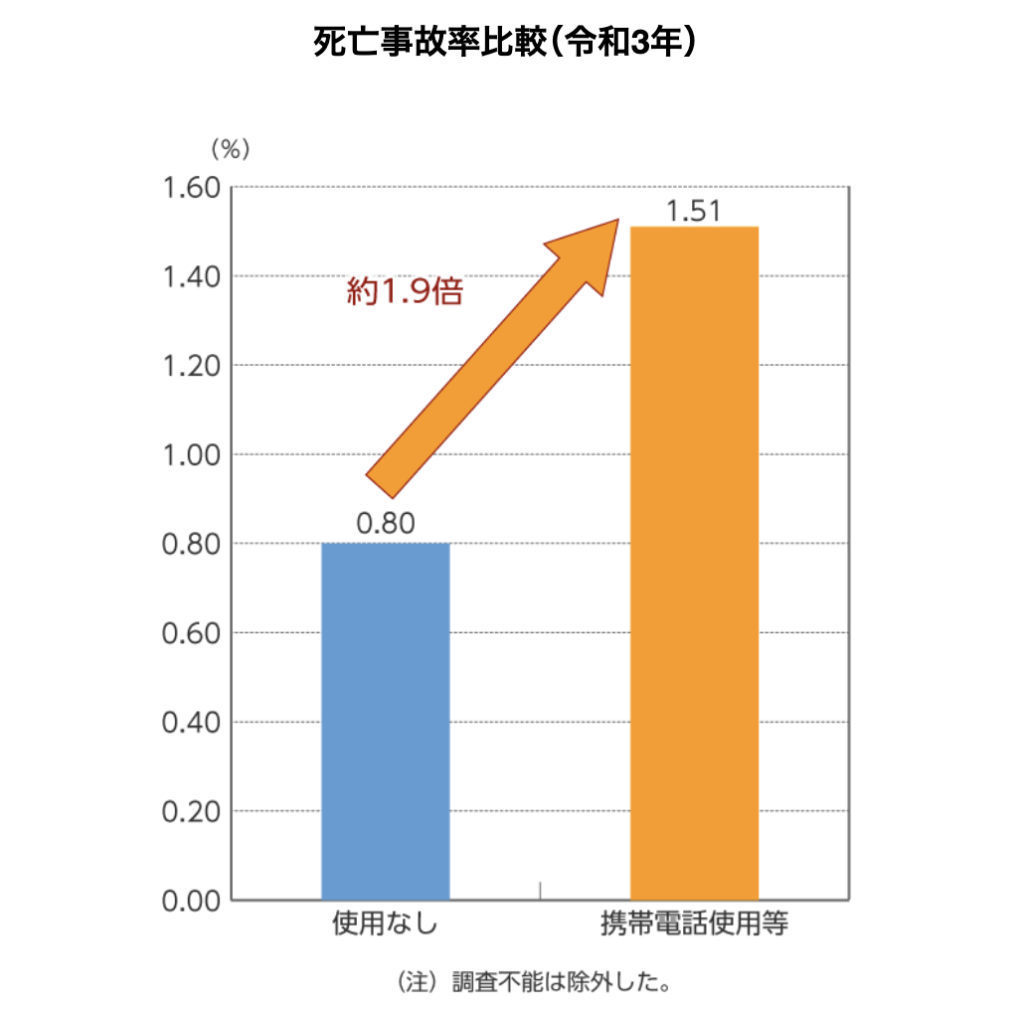

さらに、令和3年の死亡事故率(死傷事故に占める死亡事故の割合)をみると、携帯電話等を使用していた場合は、使用していない場合と比較して約1.9倍となっています。

運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。

出典:政府広報オンライン

自転車や歩行者も、「ながらスマホ」にご注意を

出典:政府広報オンライン

出典:政府広報オンライン

自転車運転中のスマホや携帯電話の使用などは道路交通法違反。相手にけがを負わせた場合は重過失傷害罪に問われることも

「ながらスマホ」が事故を誘発する危険があるのは、自転車を運転する場合や歩行中の場合も同様です。

自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」でも事故が起きており、自分自身だけでなく、周囲の人にけがを負わせてしまうことがあります。

スマホや携帯電話を手で保持して使用するなどして自転車を運転することは、道路交通法で禁止されています。違反した場合には「5万円以下の罰金」が科せられることがあります。また、相手にけがを負わせた場合は、重過失傷害罪などに問われたり、被害者から損害賠償を求められたりすることもあります。

スマホや携帯電話を操作しながら歩いたり、自転車を運転したりしていると、ほかの歩行者や自動車などにぶつかり、相手にけがをさせるおそれもあります。自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」は、自分自身が思っている以上に危険な行為です。スマホや携帯電話を使うときは、周囲を確認しながら立ち止まり、通行の妨げにならない安全な場所で操作しましょう。

The post やめよう「ながら運転」 違反すると一発免停!「歩きスマホ」もこんなに危険です。 first appeared on ゴルフ保険契約サービス.

救急車を呼ぶべきか迷ったら。【年末年始・増える体調不良】

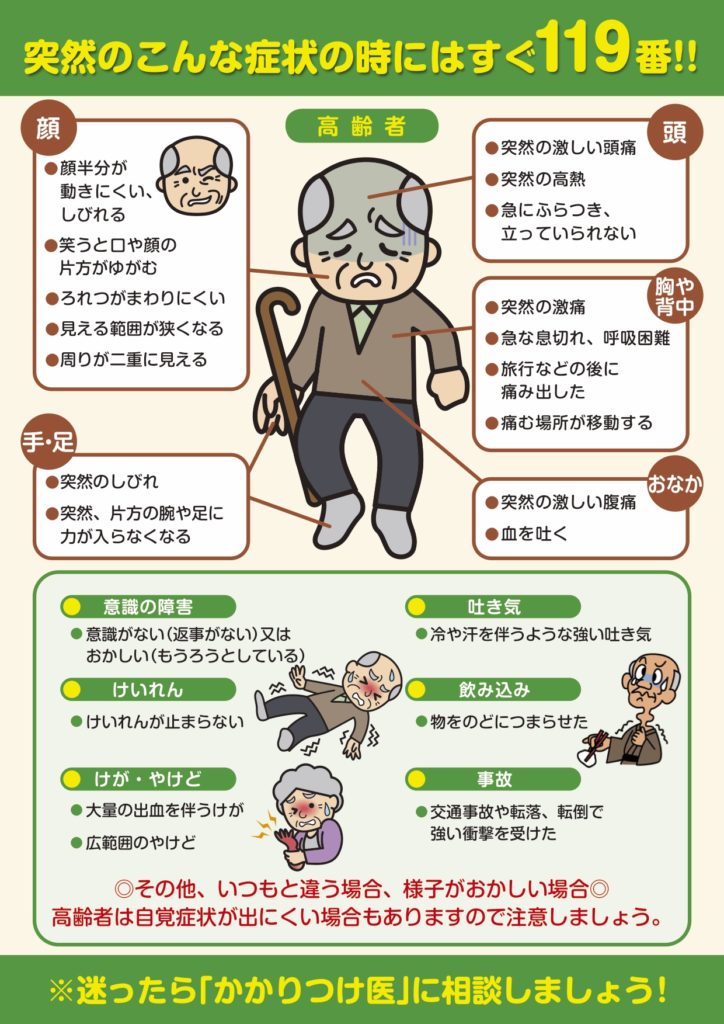

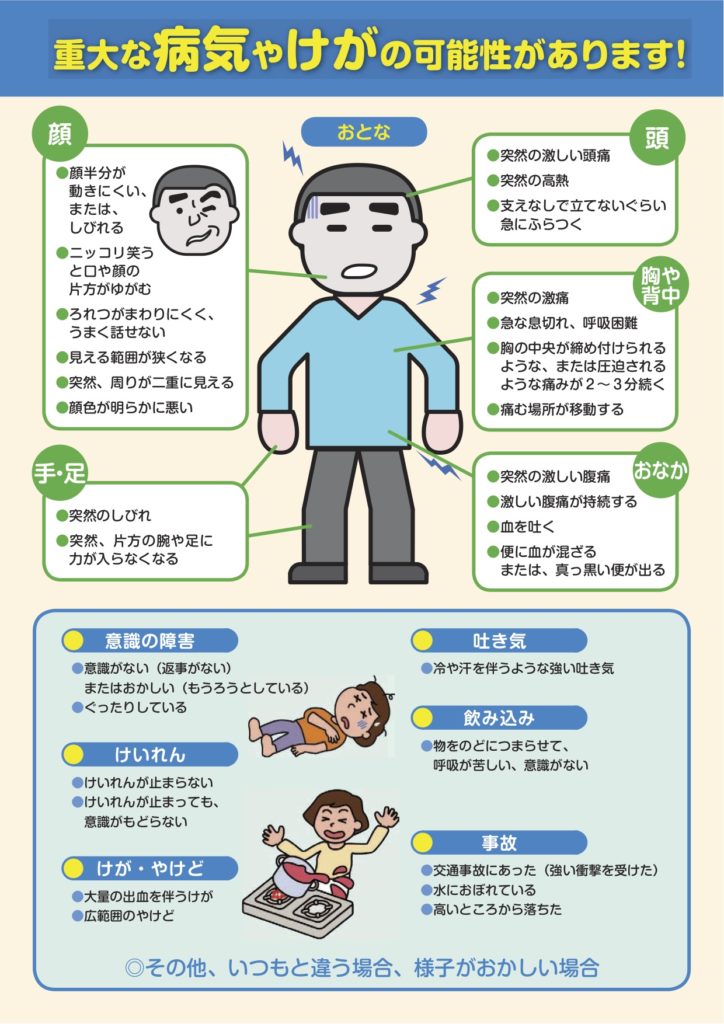

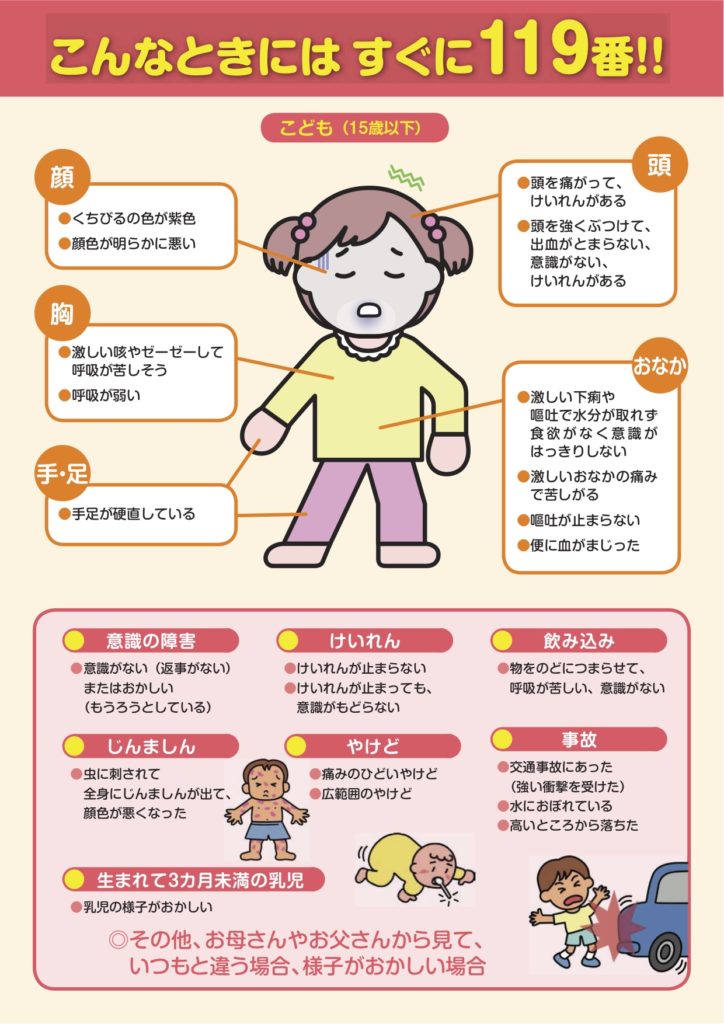

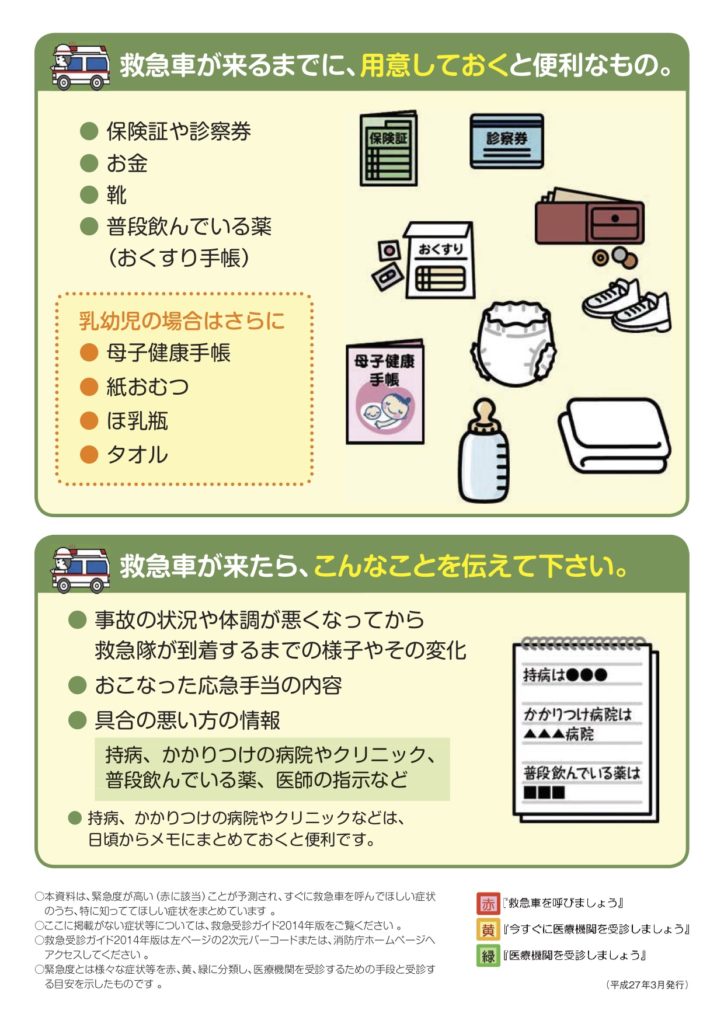

2022年12月23日 category:弊社からのおしらせ年末年始の救急搬送は普段の10倍以上にもなると言います。思わぬケガや体調不良が増える年末年始。しかし、年末年始には多くの医療機関が一般診療をおこなっていないので「もしものことがあったら……」と不安になります。コロナ禍が続き、救急車の稼働率は97%に。都市部では、救急車を呼んでもなかなか来ない。来てもらっても受け入れ先病院が見つからないなどの現状もあります。今回は「すぐに病院に行った方がよいか」や「救急車を呼ぶべきか」迷う時の相談窓口、判断の指針になるpdfをご紹介します。

★★★

平成 30 年中の救急自動車による救急出動件数は 660 万 5,166 件、搬送人員は596 万 202 人で、年々増加の傾向にあります。救急隊数を増やしてはいるものの救急搬送ニーズに追いつかず、救急車が現場に到着する時間や患者を病院に収容する時間も長くなっているのが現状です。

搬送患者の中には救急車を呼ぶ必要性が低いケースも見受けられ、「風邪をひいた」「手を怪我した」といった自力でも来院できる程度であったり、救急車を便利なタクシー代わりに利用する方も大勢いるということです。これでは、本当に必要な人のところに救急車の到着が遅れる原因となるため、救急車の適正利用は、昨今大きな課題となっています。

画像:iStock

*救急車を呼ぶか迷ったら*

救急安心センター「ダイヤル#7119」

小児救急相談の場合は「ダイヤル#8000」

消防庁では、119番通報する前に、救急車を呼んだ方がいいかを判断する電話相談窓口(救急安心センター「ダイヤル#7119」、小児救急相談の場合は「ダイヤル#8000」)を設置しています。また、緊急性を自己判定できるガイドブックの作成やスマホアプリ「Q助」の配信を実施していますが、いずれも電話相談窓口の利用や、「Q助」の活用など認知度はあまり高いものとは言えません。

この機会に、メモなどを用意しておきましょう。

※救急安心センターでは、原則24時間365日体制で、看護師などの相談員が相談にのってくれます。

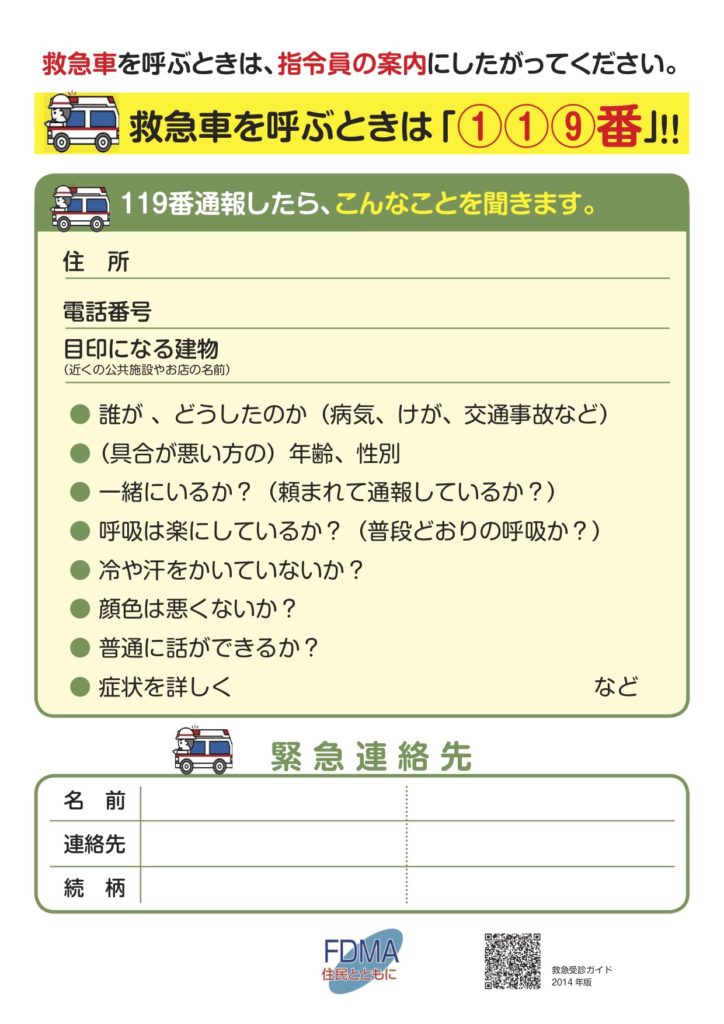

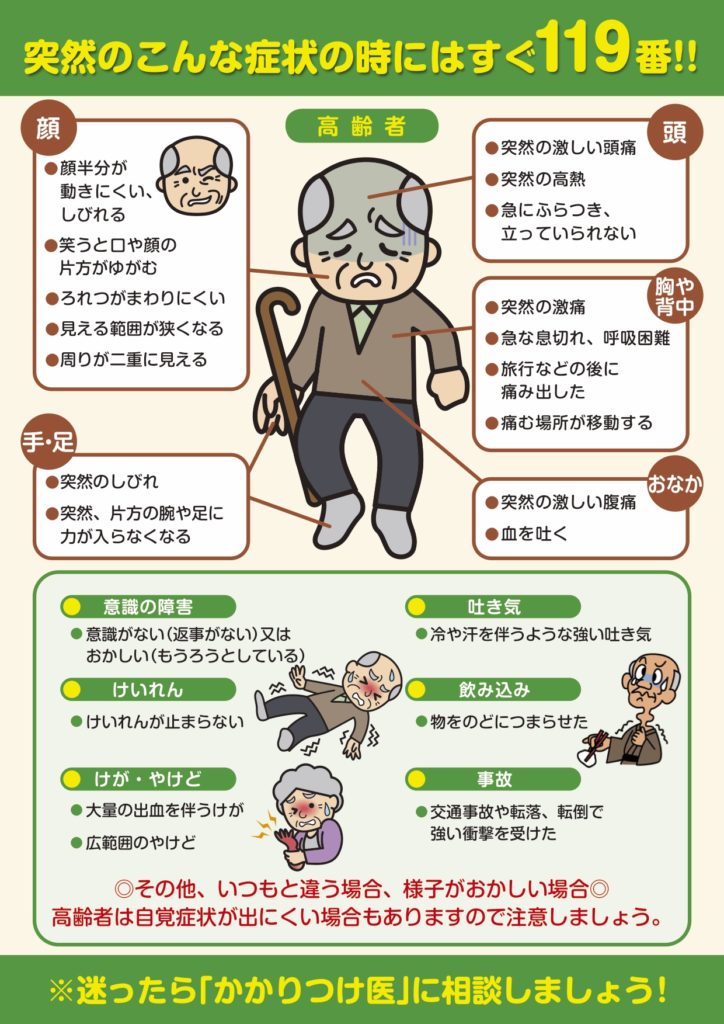

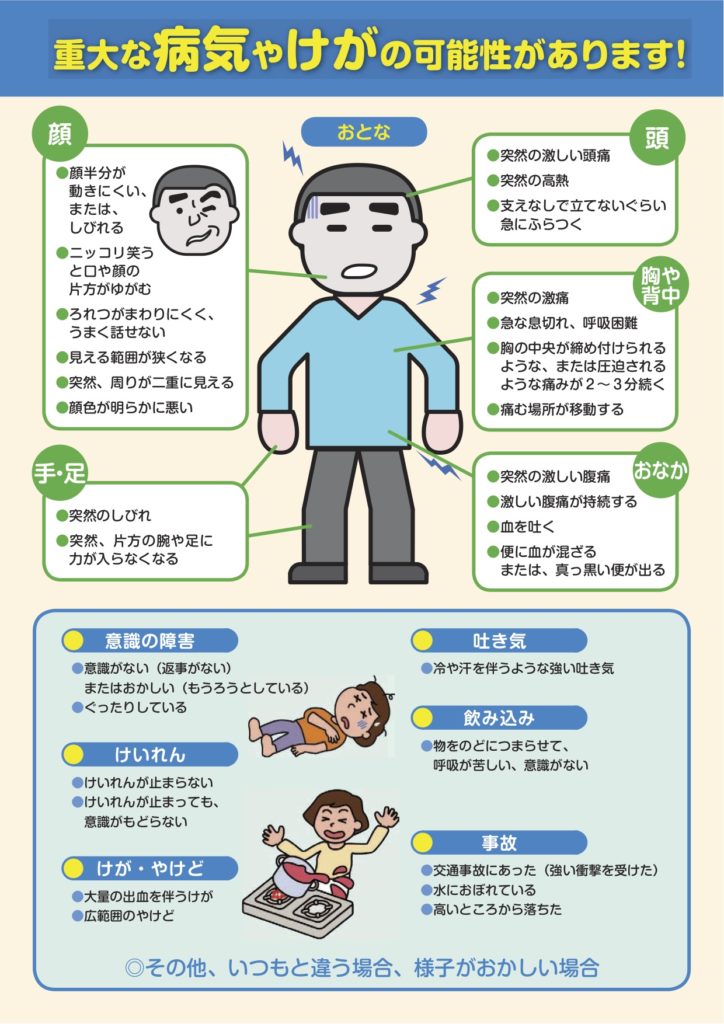

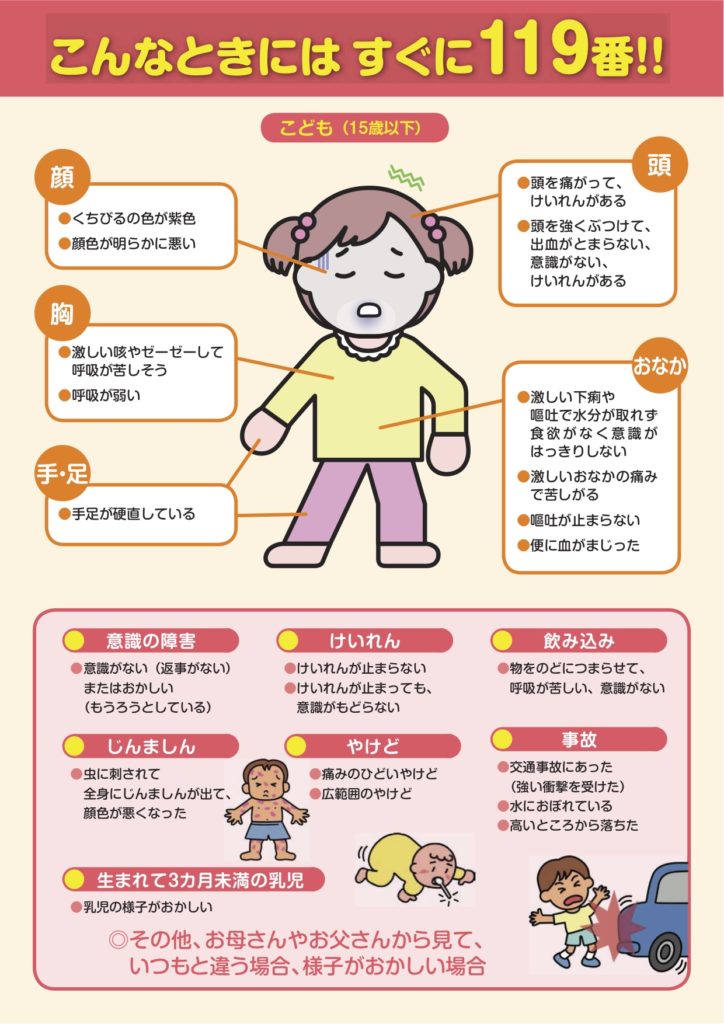

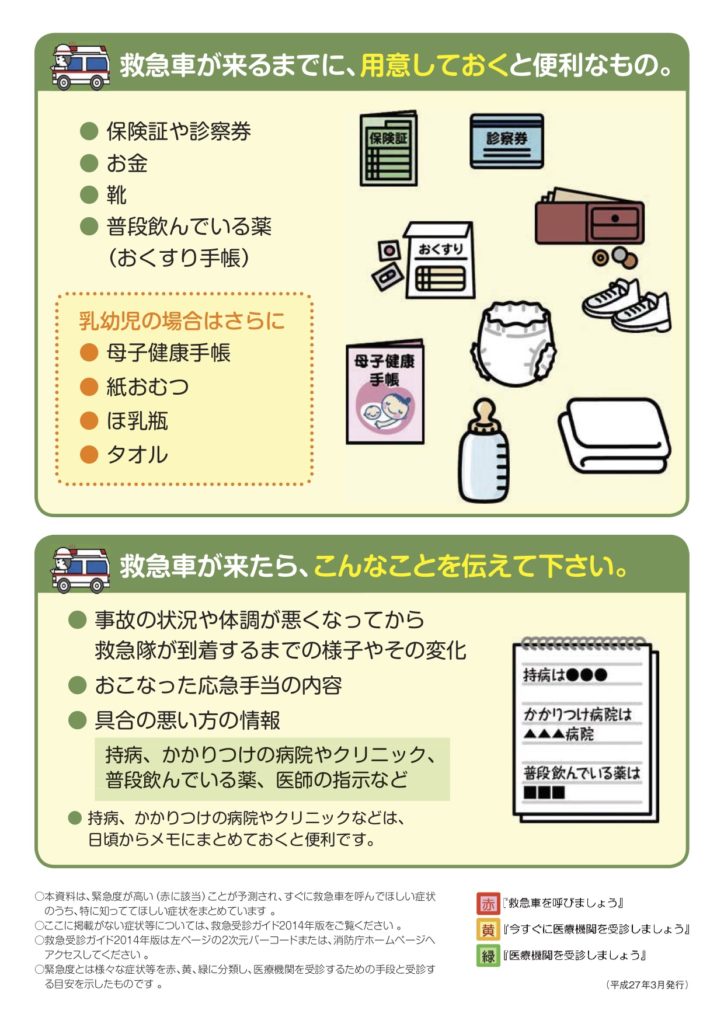

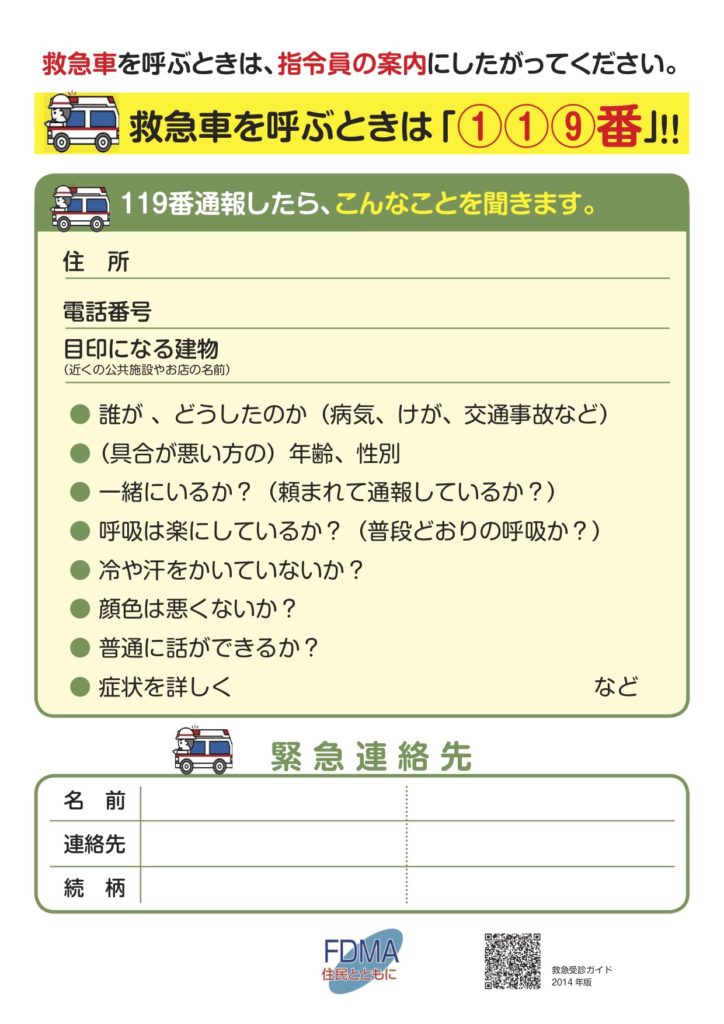

*救急車利用リーフレットを活用して*

いざという時には誰もが動揺し、余裕がなくなってしまうものです。では、本当に救急車を呼ぶべき症状とはどのようなものでしょう。総務省・消防庁の「救急車利用リーフレット」は、イラストを用いて、誰が見てもポイントがわかりやすく、ガイドに沿って救急車を呼ぶべきか判断できます。また、付帯資料では救急車が来るまでに用意しておくこと、119番に電話をしたら聞かれることなどが書かれています。いざという時には、このガイドに沿って慌てずにすむかと思います。こちらにも画像を貼っておきますが、ダウンロードして、ご家庭、職場に保管しておくことをお勧めします。

ダウンロードはこちらから

総務省・消防庁 救急お役立ちポータルサイト

◆高齢者版

◆成人版

◆子供版

◆付帯資料①

◆付帯資料②

The post 救急車を呼ぶべきか迷ったら。【年末年始・増える体調不良】 first appeared on ゴルフ保険契約サービス.

救急車を呼ぶべきか迷ったら。【年末年始・増える体調不良】

2022年12月23日 category:弊社からのおしらせ年末年始の救急搬送は普段の10倍以上にもなると言います。思わぬケガや体調不良が増える年末年始。しかし、年末年始には多くの医療機関が一般診療をおこなっていないので「もしものことがあったら……」と不安になります。コロナ禍が続き、救急車の稼働率は97%に。都市部では、救急車を呼んでもなかなか来ない。来てもらっても受け入れ先病院が見つからないなどの現状もあります。今回は「すぐに病院に行った方がよいか」や「救急車を呼ぶべきか」迷う時の相談窓口、判断の指針になるpdfをご紹介します。

★★★

平成 30 年中の救急自動車による救急出動件数は 660 万 5,166 件、搬送人員は596 万 202 人で、年々増加の傾向にあります。救急隊数を増やしてはいるものの救急搬送ニーズに追いつかず、救急車が現場に到着する時間や患者を病院に収容する時間も長くなっているのが現状です。

搬送患者の中には救急車を呼ぶ必要性が低いケースも見受けられ、「風邪をひいた」「手を怪我した」といった自力でも来院できる程度であったり、救急車を便利なタクシー代わりに利用する方も大勢いるということです。これでは、本当に必要な人のところに救急車の到着が遅れる原因となるため、救急車の適正利用は、昨今大きな課題となっています。

画像:iStock

*救急車を呼ぶか迷ったら*

救急安心センター「ダイヤル#7119」

小児救急相談の場合は「ダイヤル#8000」

消防庁では、119番通報する前に、救急車を呼んだ方がいいかを判断する電話相談窓口(救急安心センター「ダイヤル#7119」、小児救急相談の場合は「ダイヤル#8000」)を設置しています。また、緊急性を自己判定できるガイドブックの作成やスマホアプリ「Q助」の配信を実施していますが、いずれも電話相談窓口の利用や、「Q助」の活用など認知度はあまり高いものとは言えません。

この機会に、メモなどを用意しておきましょう。

※救急安心センターでは、原則24時間365日体制で、看護師などの相談員が相談にのってくれます。

*救急車利用リーフレットを活用して*

いざという時には誰もが動揺し、余裕がなくなってしまうものです。では、本当に救急車を呼ぶべき症状とはどのようなものでしょう。総務省・消防庁の「救急車利用リーフレット」は、イラストを用いて、誰が見てもポイントがわかりやすく、ガイドに沿って救急車を呼ぶべきか判断できます。また、付帯資料では救急車が来るまでに用意しておくこと、119番に電話をしたら聞かれることなどが書かれています。いざという時には、このガイドに沿って慌てずにすむかと思います。こちらにも画像を貼っておきますが、ダウンロードして、ご家庭、職場に保管しておくことをお勧めします。

ダウンロードはこちらから

総務省・消防庁 救急お役立ちポータルサイト

◆高齢者版

◆成人版

◆子供版

◆付帯資料①

◆付帯資料②

The post 救急車を呼ぶべきか迷ったら。【年末年始・増える体調不良】 first appeared on ゴルフ保険契約サービス.

11月1日から3月31日までウォームビズ期間です。

2022年11月24日 category:弊社からのおしらせウォームビズ(WARMBIZ)とは、ウォームビズは、暖房に必要なエネルギー使用量を削減することによって、CO2の発生を削減し地球温暖化を防止することが目的です。環境省では、平成17年度から冬期の地球温暖化対策のひとつとして、暖房時の室温を20℃(目安)で快適に過ごすライフスタイルを推奨する『WARM BIZ』(ウォームビズ)を呼びかけています。

★★★

一般的に、電力による冷暖房を行う場合、室温設定の調節による省エネ効果は、夏よりも冬のほうが大きいことが知られています。冬の暖房器具使用時に室温設定を今までよりも下げるようにすれば、CO2削減効果があるばかりでなく、電気代を効果的に節約することにつながります。ウォームビズは、家庭やオフィスにとって経済的なメリットもあるのです。暖房をつけずに済むのであればそれが最も望ましく、ウォームビズはあくまで適切な暖房使用を呼びかける取組です。

ウォームビズは、そんなに難しいことではありません。

今までのライフスタイルを少し見直すだけで、無駄になってしまうエネルギーを節約することができます。「衣」「食」「住」のひと工夫で温かく過ごす方法をお伝えします。

「衣」

首、手首、足首の「三つの首」をあたためましょう

◆マフラー、手袋、レッグウォーマーを活用

太い血管のある部分を重点的にあたためることでからだ全体があたたまり、冷え性などの改善にも役立ちます。

画像:iStock

◆お風呂上がりには一枚多く羽織り、寝るときも、首にタオルであたたかく

お風呂上がりにいつものパジャマの上にもう一枚羽織ったり、寝るときに布団の隙間から入ってくる冷気から首もとを守ります。

「素材」に着目し、おしゃれにあたたまりましょう

◆軽くて薄い腹巻など、機能性素材の下着

より薄く、軽く、暖かく、機能性素材は進化しています。Tシャツ、腹巻き、股引、靴下など、下着の素材を意識して、体幹をあたためましょう。

◆セーターなど上に羽織るものは機能性素材を選んで着ぶくれ防止

寒いからといってただ上に羽織るだけでは着ぶくれをしてしまうこともあります。そこで、機能性素材を活用したセーターやジャケットなどを選ぶことで着ぶくれを防いであたたかさもおしゃれ度も上昇します。

ひざ掛けやストールを活用しましょう

◆ひざ掛けでこまめな体温調節、ストールはひざ掛け代わりにも

小さくたためるストールを用意しておいて、寒さを感じたときにさっと羽織ることで大人の色気を演出することもできます。

スポーツ観戦などで利用されている“スポーツひざ掛け”など男性が使いやすいものもあります。

「食」

「鍋」でからだも室内もあたためましょう

画像:iStock

◆鍋を楽しみながら、からだも室内もあたたかくして、暖房を緩和

鍋は、からだも室内もあたたかくなって暖房も緩和できる一石三鳥にも四鳥にもなる料理です。

◆鍋からの湯気による加湿効果で体感温度がさらに上昇

体感温度は温度だけでなく、湿度や気流などのバランスで変わります。

一般的に、湿度が高くなると体感温度が上昇しますので、鍋はもちろんのこと、お湯をはった鍋を置いたり、ストーブの上にやかんを置いてお湯を沸かしたりすることで、暖房を抑えても寒さを感じにくくなります。

◆冬が旬のもの、根菜類、しょうがなど、からだをあたためる食材にもこだわりを

冬が旬の食材、根菜類、特にしょうがなどはからだを内側からあたためる効用があります。

食材選びは「地産地消」を心がけることで、流通に係るCO2排出も削減できます。

また、冷蔵庫に余っている食材も鍋にするなど、食べ物を無駄にしないことも大切です。

「住」

湿度を意識し、体感温度を上げましょう

◆温度計、湿度計を近くに置いて室内環境を「見える化」

同じ部屋に長くいると実際よりも寒く感じたり、あたたかく感じたりします。温度計、湿度計を置いて、室内環境を「見える化」して、無駄な暖房使用を控えたり、逆に冷えによる体調不良にも気をつけましょう。

画像:iStock

窓やドアに注目しましょう

◆窓やドアなどからあたたかい空気が逃げない工夫

暖房を効率的に使用し、無駄なエネルギー使用を抑えるには、一度あたためた空気を外に出さないよう、室内に閉じこめておくことが重要です。窓、壁、床、天井(屋根)など家の様々な部分が空気や熱の出入り口になります。特に、全体の熱の約50%は窓から流出していきます。

◆窓は断熱シート、複層ガラス、二重サッシなどを活用

冬、家全体のあたたかい空気の約50%は窓から流出していきます。断熱シート、複層ガラス、二重サッシや厚手のカーテンなどで窓から熱を逃がさない工夫をしましょう。

◆扇風機であたたかい

お風呂で上の方が熱くなるように、あたたかい空気は上にたまります。扇風機を短時間だけつけて空気を循環させましょう。

「道具」や「小物」で暖房に頼りすぎない工夫をしましょう

画像:iStock

◆湯たんぽ、毛足の長いスリッパやクッションなどを効果的に活用

足下を制して冬を乗り切るために、湯たんぽや毛足の長いスリッパは家だけでなく、職場の机の下でもぜひ活用しましょう。また、毛足の長いクッションは腰まわりからくる冷えの予防に効果的です。

詳しくはこちら

環境省WARMBIZ

政府広報オンライン

省エネのポイントを部屋別にご紹介! 高くなりがちな冬の光熱費を抑えましょう

The post 11月1日から3月31日までウォームビズ期間です。 first appeared on ゴルフ保険契約サービス.

全ての自転車利用者にヘルメット着用の「努力義務」

2022年10月22日 category:弊社からのおしらせ2022年4月に道路交通法が一部改正され、これまで子供だけに限定されていたヘルメット着用の「努力義務」が、全ての自転車利用者に対するものとなり、10月1日から施行されることになりました。

画像:iStock

★★★

大人も子どもも自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。自転車による事故の発生は近年増加傾向にあり、事故による致命傷を防ぐ鍵を握るのがヘルメットの着用という検証結果から、今回の改正となりました。

コロナ禍を機に、通勤や通学時に自転車を利用する方も増えています。自転車は大変便利な乗り物ですが、気をつけているつもりでもまさかの事故は起こり得るものです。警察庁の発表によると、2021年に自転車が関わる事故は全国で6万9694件も発生しています。「この程度なら大丈夫」「自分なら大丈夫」といったバイアスは、逆に被害を拡大してしまう場合があります。

ヘルメット非着用時の事故における死者数計404人のうち226人(全体の56%)もの方が、頭部損傷が原因で死亡しているというデータもある通り、自転車走行時のヘルメット着用で、頭部を保護し、衝撃を緩和することの重要性が分かります。

ヘルメットの選び方

自転車事故に備えた作りになっている自転車用ヘルメットでなければ、万が一のときに衝撃から頭部を守りきれない可能性が出てきます。自転車用のヘルメットは、内側が発泡スチロールで作られていることが多く、頭部に生じた衝撃を吸収・分散することで頭を守ります。防災用、工業用などヘルメットの用途が違えば、効果がないことがありますので、自転車用のヘルメットを選びましょう。

ヘルメットの被り方

自転車用のヘルメットであっても、正しく被れていなければ意味がありません。

おでこを隠し、眉上のあたりまで深く被り、あごとひもの間に指が2本分入る程度にあごひもを締めます。あごひもをきちんと留めておらず、浅く被っていると、転倒時に頭から前に突っ込んでしまい、ヘルメットより先に頭を地面にぶつけてしまう結果となります。

画像:iStock

自転車利用のシーンに合わせて選ぶ

ファッション的にどうかと気になる方もいらっしゃると思います。見た目も気になりますが、身を守ることの方が重要です。最近では違和感なく被れる自転車用ヘルメットも販売されていますので、スポーティーなもの、アウトドア系のもの、普段のファッションにも合わせやすいもの、また折りたたんで持ち運べるものなど、見た目も機能としても多様に販売されています。どんなシーンで自転車利用をしているかに合わせて、好みのものを選びましょう。

自転車事故の「被害者の保護」と「加害者になってしまった場合の経済的負担の軽減」を図ろうとする取り組みから全国の自治体で、自転車保険の加入義務化が進んでいます。日常的に自転車に乗っている方は、お住まいの地域の自治体、通勤や通学で通る地域の条例を確認しましょう。

The post 全ての自転車利用者にヘルメット着用の「努力義務」 first appeared on ゴルフ保険契約サービス.

お役立ちコラム【食料備蓄】食料危機に備える。

2022年09月23日 category:弊社からのおしらせ食料危機は徐々にではなく、ある日突然起こる可能性があると言われています。スーパーやコンビニへ行っても商品がない!といった買い占め現象が起こりかねません。パンデミックや長引くウクライナ紛争によって、小麦やトウモロコシなどの国際価格が急騰。すでにサプライチェーンへの影響がでています。今年6〜8月には、5000品目に上って食品の価格も上がりました。また、新たな紛争の発生により、2023年は食料危機の深刻さが増すとも言われています。

画像:iStock

★★★

食料ではありませんが、コロナ禍突入時には、国内からマスクが消えてしまった体験は記憶に新しいところです。台風の予報が出ると、スーパーは人でごった返し、一部商品に欠品も見られます。

実際には過去、1973年米国の大豆不作、1993年平成の米騒動など、国の備蓄を取り崩す出来事がありました。昨今の情報化社会では、SNSによるパニック的な投稿も引き金になり、一斉に買い占めに走る行動が見られ、本当のニュースなのか?デマなのか?見極めも非常に難しくなっています。正しい情報が判明するまでは、スーパーやコンビニから食料品がなくなる可能性があります。日頃から、最低3日〜1週間くらいまでの食料備蓄があれば、慌てることなく対応できると言われています。

画像:iStock

日本は食料供給の多くを海外に依存しています。例えば、日本周辺で軍事的な紛争が生じてシーレーンが破壊され、海外から食料を積んだ船が日本に寄港しようとしても近づけなくなれば、重大かつ深刻な食料危機が起きるとされています。万が一、台湾有事となれば、これらの現象が起こりかねないとされている状況です。

<食料危機となる要因>

・パンデミックや紛争などで、海外からの輸入が止まってしまう。

・異常気象や寒冷化の影響で、全世界的に食糧の生産が止まる。大凶作が起きる。

国内要因としては、大規模自然災害や異常気象、感染症の流行、家畜・水産動物の伝染性疾患や植物病害虫の発生、食品の安全に関する事件事故、食品のサプライチェーンの寸断などがあります。

海外要因は、上記国内要因に加え、輸出国等における紛争、政情不安、テロなどに輸出規制なども含まれてきます。

予兆となるニュースが発生しても、一瞬で食料がなくなるわけではなく、段階的になくなっていきます。備蓄があっても心穏やかでない場合もありますが、全く何もない状況よりも、冷静に状況を判断する余裕は生まれるかもしれません。

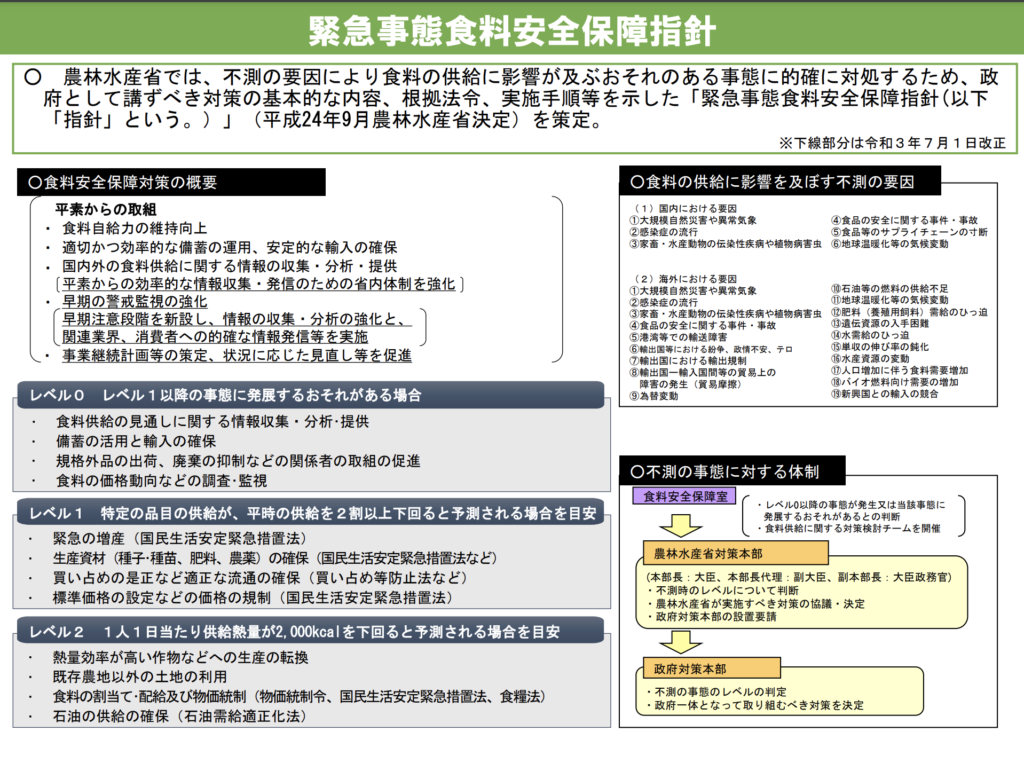

<政府による対応方針>

食料危機に対する政府の対応方針「緊急事態食料安全保障指針」が農林水産省によって、まとめられています。一度、目を通しておきましょう。

画像出典:農林水産省

画像出典:農林水産省

レベル0 要警戒状態

レベル1 特定品目の供給が2割以上減少と予測

※1973年米国の大豆不作、1993年平成の米騒動などは、このレベル1に相当します。

レベル2 カロリー供給が一人当たり2000kcalを下回ると予測

農林水産省では、家庭での食料品の備蓄についてもガイドラインを作成しています。万が一のこうした事態に備えるため、日頃から、家庭においても、普段使いの食料品等の「買い置き」などを推奨しています。

◆農林水産省

災害時に備えた食品ストックガイド

◆ローリングストックについては、過去記事でもまとめていますので、参考にしてください。

<過去記事はこちら↓>

もしもの備えに!「どこから始めればいい?」食品備蓄のコツ

◆食料危機に備える食料備蓄ノウハウをもっと詳しく↓↓↓

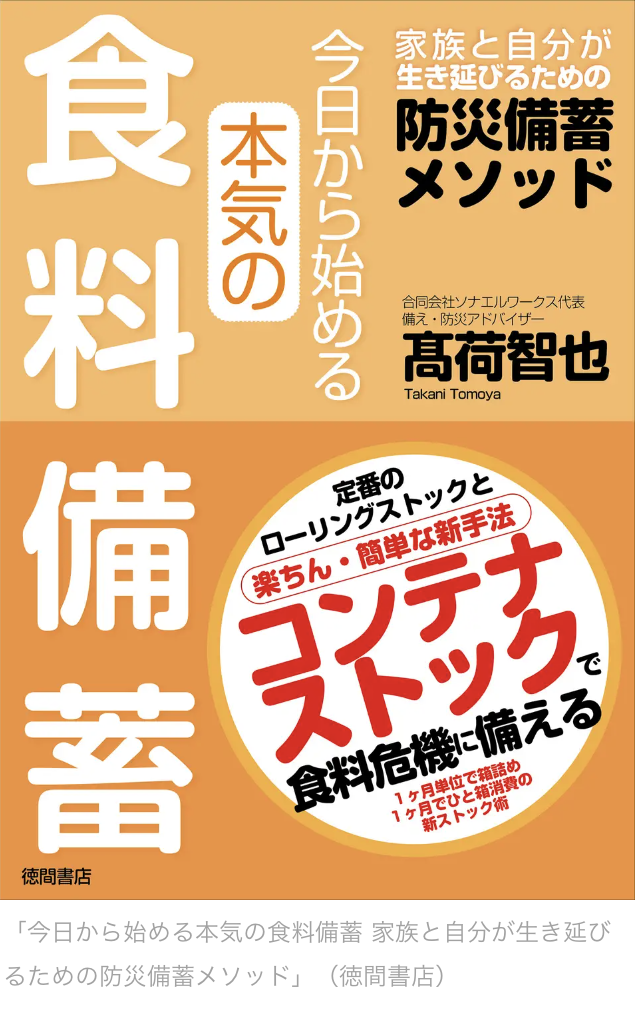

備え・防災アドバイザーの髙荷智也(たかに・ともや)氏が、食料危機対策と長期食料備蓄ノウハウを解説した著書『今日から始める本気の食料備蓄 家族と自分が生き延びるための防災備蓄メソッド』が8月31日徳間書店より発売されました。(PR TIMES プレスリリースより)

食料備蓄は何のために行うのでしょうか?防災対策における備蓄は、非常時においても普段の生活を維持するために行います。災害の多い日本では公助・共助の体制作りも進んでおり、「普通の大規模災害」程度で餓死することはそうありません。しかし「想定外」の災害が発生した場合は話が変わってきます。公助・共助はイレギュラーに弱く、自助による生き残りが必須となります。本書『今日から始める本気の食料備蓄 家族と自分が生き延びるための防災備蓄メソッド』では、備え・防災アドバイザーにして、防災専門YouTube チャンネル『死なない防災! そなえるTV』を運営する著者の髙荷智也氏が、食料危機を想定した長期食料備蓄についての対策と方法論を詳細解説。

災害大国日本では、いつどこでどんな災害に遭うかわかりません。東日本大震災など大規模な災害を経て、その時の経験や学びから、様々な備蓄に関する情報が発信されています。防災グッズと並んで、長期保存できる食料、また、食料備蓄に関連するアイデア商品も発売されています。日頃、危機感が薄いとされる日本人ですが、災害にも警戒し、世界情勢的にも食料危機はあり得ると意識を高めておく必要性はあります。食糧危機・備蓄については、ご自身でも調べ、ご家族で計画を立てておくことをおすすめします。

The post お役立ちコラム【食料備蓄】食料危機に備える。 first appeared on ゴルフ保険契約サービス.

【自転車危険運転】右側通行は違反です。加害者としてのリスクが高まります。

2022年08月24日 category:弊社からのおしらせ今回は左側通行遵守についてお伝えします。自転車の「左側通行」を違反したことで交通事故となるケースが多くあります。右側通行は、正しく左側通行している人にとっては逆走となり迷惑となるばかりか、交差点部では、自動車のドライバーに気づいてもらいにくく大変危険です。

こちらの記事もお読みください。

【自転車危険運転】傘差し運転は5万円以下の罰金です。スマホ・ヘッドフォン/イヤホン ながら運転はやめましょう。

★★★

警視庁が公開しているデータによると、令和2年上半期の自転車の交通人身事故発生状況では「出会頭」が2,003件、「右折時」432件、「左折時」467件、「すれ違い」98件、「正面衝突」112件となっています。発生場所では交差点や交差点付近による事故が6割を占めており、左側通行や車道通行のルールを守っていれば防ぐことができたケースも多々あります。

自転車走行中、あるは車の運転中、交差点を左に曲がろうとして、右側通行してきた自転車と出合頭になり、ヒヤッとしたことはありませんか? 特に信号のない裏道や脇道の交差点で、このような出合頭の自転車事故が発生しやすく、逆走となる右側通行は、大変危険で違反行為となります。

1. 自転車は車の仲間。右側通行は違反です。

右側通行の禁止

道路交通法18条、20条

|

3ヶ月以下の懲役 道路では左側を通行しなければいけません。車両通行帯のない道路では道路の左側端を、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。 |

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

自転車走行の際は、道路標識に「自転車は除く」といった補助標識がなければ、一番左側の車線の左寄りを走行しなければいけません。このルールを知らずに自転車に乗っている人が意外に多く、バイクや車の免許を持っている人であれば、認識していると思いますが、運転免許を持っていない方や子供、学生の中には、左側通行のルールを知らない人が多くいます。また、自転車同士ですれ違う時も、お互いに左側走行で交わすことがルールです。

2013年12月に施行された「改正道路交通法」によって「自転車等軽車両が通行できる路側帯は道路の左側部分に設けられた路側帯」に限定されています。左側通行の車道を右側通行してしまった場合は「通行区分違反」に問われることになり、「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が罰則として科せられることになります。

2. 右側通行はドライバーに気づかれにくい。

車もバイクも左側通行となっているため、多くのドライバーは、まず右側から確認します。本線に合流する場合や道路を横切る場合、または駐車場を出入りする場合など、車が来る方向には注意を払いますが、逆走してくる自転車には注意が向きにくい傾向にあります。また、車道の右側通行は、自動車との相対速度が左側通行に比べ高くなり危険です。

左側通行している自転車であれば、ミラーにも写り、認識しやすいことになります。逆走している自転車は、路上駐車の車の影から急に飛び出すような形になったり、ミラーで確認しにくく、車が左折する際は、とても危険に感じます。

画像:iStock

3. 歩道の走行は例外です。

歩道を通行できるのは、歩道通行可の標識がある場合です。(普通自転車に限る)

13歳未満の子供や70歳以上の高齢者の場合、身体に障害を有する場合は歩道を走行することができます。また、道路工事、交通量が多い、道路の幅が狭いなど、やむを得ない場合に限って、右側通行が許されています。ただし歩道の中央より車道側を走ることが絶対で、対向してきた自転車がいる場合は歩道の左側を走行することとなっています。

歩道を通行するときは、歩行者が優先で車道側を徐行しなければなりません。歩行者のいる場所では、可能な限り押し歩きをしましょう。自転車が原則として車道通行なのには理由があります。歩道を走る自転車には、加害者としてのリスクが高まります。自転車による対歩行者事故の約4割以上が、歩道で発生しています。

また、歩行者に注意が必要なだけではなく、沿道の駐車場に入る車、あるいは駐車場から出てくる車と、接触してしまう事故も多くあります。

歩道通行の禁止

道路交通法第17条、63条第3項

|

3ヶ月以下の懲役

歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません。自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければいけません。ただし、道路や交通状況などに応じて、例外的に歩道の通行が認められている場合もあります。 |

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

歩行者の通行妨害の禁止

道路交通法第63条第4項

|

2万円以下の罰金 歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止をしなければなりません。 |

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

自転車走行者からすると、車との距離が近く、後ろから車が迫ってくるのが怖いといった意見もあります。子供の送り迎えに自転車を利用している人も多く、歩道走行しているのをよく見かけます。

しかし、右側走行は、明白に危険だとデータで示されています。左側走行のルールを守り、その周知が広がれば、事故に遭う確率が大幅に減っていきます。子供を危険に晒してしまう違反走行はしてはいけません。ご家族が通勤通学に自転車を利用している方は、右側通行の危険性を知らせましょう。

The post 【自転車危険運転】右側通行は違反です。加害者としてのリスクが高まります。 first appeared on ゴルフ保険契約サービス.